Grundlagen

Beteiligung

Begriffliche Abgrenzung

Im Folgenden werden die verschiedenen Dimensionen der Beteiligung beschrieben, die für BETEILIGT relevant sind.

Bürger*innenbeteiligung vs. Öffentlichkeitsbeteiligung

In der Praxis werden die Begriffe Bürger*innenbeteiligung und Öffentlichkeitsbeteiligung häufig synonym verwendet, haben jedoch unterschiedliche Herkünfte:

Bürger*innenbeteiligung

- nicht rechtlich definierter Praxisbegriff aus der politischen Partizipation, der sich als Oberbegriff für dialogorientierte, meist informelle Beteiligungsformate etabliert hat

- bezeichnet die Einbeziehung der Zivilgesellschaft – begrifflich im Gegensatz zu staatlichen Vertreter*innen – in Planungs- und Entscheidungsprozesse

- fokussiert auf die Mitwirkung von Einzelpersonen am demokratischen Prozess, (dialogorientierte Demokratieformen, freiwillige/informelle Beteiligung)

- typische Kontexte könenn sein: Bürger*innendialoge, Bürger*innenhaushalte, Zukunftswerkstätten, Bürger*innenräte

!

Trotz des Begriffs bedeutet „Bürger*innenbeteiligung“ keine Beschränkung auf deutsche Staatsbürger*innen. Anders als bei politischen Beteiligungsrechten (Wahlen, Bürgerbegehren) ist sie nicht an Staatsbürgerschaft gebunden. Dass Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft – etwa Geflüchtete oder Drittstaatsangehörige – dennoch oft ausgeschlossen bleiben, liegt an strukturellen Barrieren in der Gestaltung von Beteiligungsformaten.

Öffentlichkeitsbeteiligung

- rechtlich verankerter Begriff für partizipative Verfahren in formellen Planungs- und Genehmigungsverfahren (vgl. Verwaltungsverfahrensgesetz § 25 Abs. 3, Baugesetzbuch § 3)

- umfasst explizit natürliche und juristische Personen – also Einzelpersonen, Vereine, Verbände und Bürgerinitiativen.

- Fokus: Betroffene im rechtlichen Sinne

- typische Kontexte können sein: Planauslegung, Anhörungsverfahren, Erörterungstermine bei Infrastrukturprojekten

Ganz trennscharf lassen sich die Begriffe nicht voneinander abgrenzen. BETEILIGT nutzt beide Begriffe.

In Kürze

- Bürger*innenbeteiligung ist ein Praxisbegriff für dialogorientierte, meist informelle Beteiligungsformate, die flexibel in ihrer Gestaltung sind. Öffentlichkeitsbeteiligung bezeichnet rechtlich verankerte Verfahren in formellen Prozessen.

Formelle & informelle BeteiligunG

Beteiligungsprozesse lassen sich nach ihrer rechtlichen Verbindlichkeit unterscheiden:

Formelle Beteiligung

- ist gesetzlich vorgeschrieben und in Planungs- und Genehmigungsverfahren verankert (z.B. Baugesetzbuch § 3, Verwaltungsverfahrensgesetz § 25). Sie folgt festgelegten Abläufen mit definierten Fristen, Zuständigkeiten und Verfahrensschritten.

- Typische Formate: Planauslegung und öffentliche Einsichtnahme in Unterlagen, Erörterungstermine und Antragskonferenzen, Anhörungsverfahren und Einwendungsmöglichkeiten

Informelle Beteiligung

- findet freiwillig und ohne gesetzliche Verpflichtung statt. Sie ist flexibel gestaltbar und ermöglicht dialogorientierte Formate, die auf Austausch und Mitgestaltung ausgerichtet sind.

- Typische Formate: Bürgerdialoge, Bürgerforen und Zukunftswerkstätten, Bürgerräte, Vor-Ort-Termine und Begehungen,Online-Beteiligungsplattformen und Ideenwettbewerbe, Workshops und World Cafés

In der Praxis werden formelle und informelle Beteiligung zunehmend miteinander verknüpft: Informelle Dialogformate ergänzen formelle Verfahren, um frühzeitig unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Die formelle Beteiligung sichert dann rechtliche Verbindlichkeit und Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen.

Insgesamt haben lediglich ca. 19% der Bürger*innen in Deutschland bereits an informellen Beteiligungsverfahren, 2% an formellen Verfahren teilgenommen. (Ernst & Shamon, 2020) Es gibt also insgesamt noch eine große Mehrheit an Menschen, die sich nicht beteiligt haben oder konnten.

BETEILIGT konzentriert sich auf die informelle Beteiligung.

Weiterführende Links

- Eine Abgrenzung von formeller und informeller Beteiligung und wie sich diese ergänzen können, wird in diesem Beitrag des Netzwerk Bürgerbeteiligung am Beispiel von Stromnetzplanung dargestellt

Stichwort „Scheinbeteiligung“

In Beteiligungsprozessen treffen zwei zentrale Rollen mit unterschiedlichen Perspektiven aufeinander: Initiator*innen (z.B. Kommunalverwaltungen, Vorhabenträger, Planungsbehörden) und Beteiligte (Bürger*innen, Vereine, Initiativen). Beide Seiten bringen verschiedene Interessen, Erwartungen und Ziele in den Prozess ein.

Aus Sicht von Initiator*innen kann Beteiligung verschiedene Funktionen erfüllen: Legitimation von Planungen, frühzeitiges Erkennen von Konfliktpotenzialen, Einbindung lokalen Wissens oder Steigerung der Akzeptanz für geplante Maßnahmen. Der Fokus liegt häufig auf effizienter Umsetzung und Verfahrenssicherheit.

Für den tatsächlichen Erfolg solcher Verfahren ist es jedoch wichtig zu verstehen, dass aus der Perspektive der beteiligten Personen die Ziele und Interessen andere sind.

Perspektive Beteiligter

Beteiligung von den Beteiligten aus gedacht, bedeutet immer auch eine Mitbestimmung im Sinne eines Aushandelns und (Mit-)Gestaltens von Maßnahmen, also einen tatsächlichen Einfluss (Handlungsmacht) bei den beteiligten Personen. Die Interessenlage der Beteiligten ist dabei ebenso divers und heterogen wie die Personen bzw. Organisationen selbst. Ihnen gemeinsam ist, dass sie allesamt ehrenamtlich Zeit und Ressourcen in diesen Prozess einbringen, was sie in den meisten Fällen ebenfalls von den Initiator*innen unterscheidet.

Die Heterogenität von Beteiligten können Initiator*innen als Potenzial nutzen, indem sie diverse Interessen einbeziehen und miteinander vermitteln, Perspektivwechsel ermöglichen und so zu gemeinwohlorientierten Lösungen zu kommen.

Verfahrensakzeptanz

Wird tatsächliche Mitgestaltung ermöglicht, hat dies einen signifikanten Einfluss auf die Akzeptanz von Projekten. Dies ist interessanter Weise auch der Fall, wenn das Ergebnis eines Beteiligungsprozesses zwar nicht den eigenen Vorstellungen entspricht, das Beteiligungsverfahren selbst aber als transparent und fair wahrgenommen wurde.

Echte Beteiliung erhöht somit die Legitimität der Transformation, die Wahrnehmung von Verfahrensgerechtigkeit und das Vertrauen in den Entscheidungsprozess.

Scheinbeteiligung

Im Umkehrschluss werden Verfahren, die als Beteiligung gelabelt werden, aber keine tatsächliche Mitsprache ermöglichen sondern lediglich Akzeptanzsteigerung für bereits beschlossene Maßnahmen zum Ziel haben, als Schein- oder Alibibeteiligung bezeichnet.

Diese haben einen negativen Effekt nicht nur auf die Verfahrensakzeptanz. Die Folgen sind Vertrauensverlust in Politik und Verwaltung sowie in demokratische Verfahren insgesamt. Zudem verfestigt sich häufig der Widerstand gegen das Vorhaben.

Scheinbeteiligung lässt sich u.a. vermeiden durch

- Öffnen von relevanten Gestaltungsspielräumen (ggf. frühzeitige Einbindung nötig)

- klare Kommunikation über Möglichkeiten und Grenzen der Mitgestaltung

- Transparenz über Beteiligungsprozess und anschließende Umsetzung

Hilfreich ist ebenfalls ein klares Erwartungsmanagement, das dazu beiträgt, dass die Erwartungen der Beteiligten und tatsächliche Einflussmöglichkeiten übereinstimmen.

BETEILIGT nutzt vor diesem Hintergrund den Begriff der Beteiligung für Verfahren, die tatsächliche (Mit-)Gestaltung für die Beteiligten ermöglichen.

In Kürze

- Verfahren, die insbesondere Akzeptanz für bereits beschlossene Maßnahmen erreichen wollen, werden häufig als „Scheinbeteiligung“ bezeichnet. Transparente Kommunikation und ein klares Erwartungsmanagement wirken sich positiv auf das Vertrauen in den Beteiligungsprozess bzw. generell politische Prozesse aus.

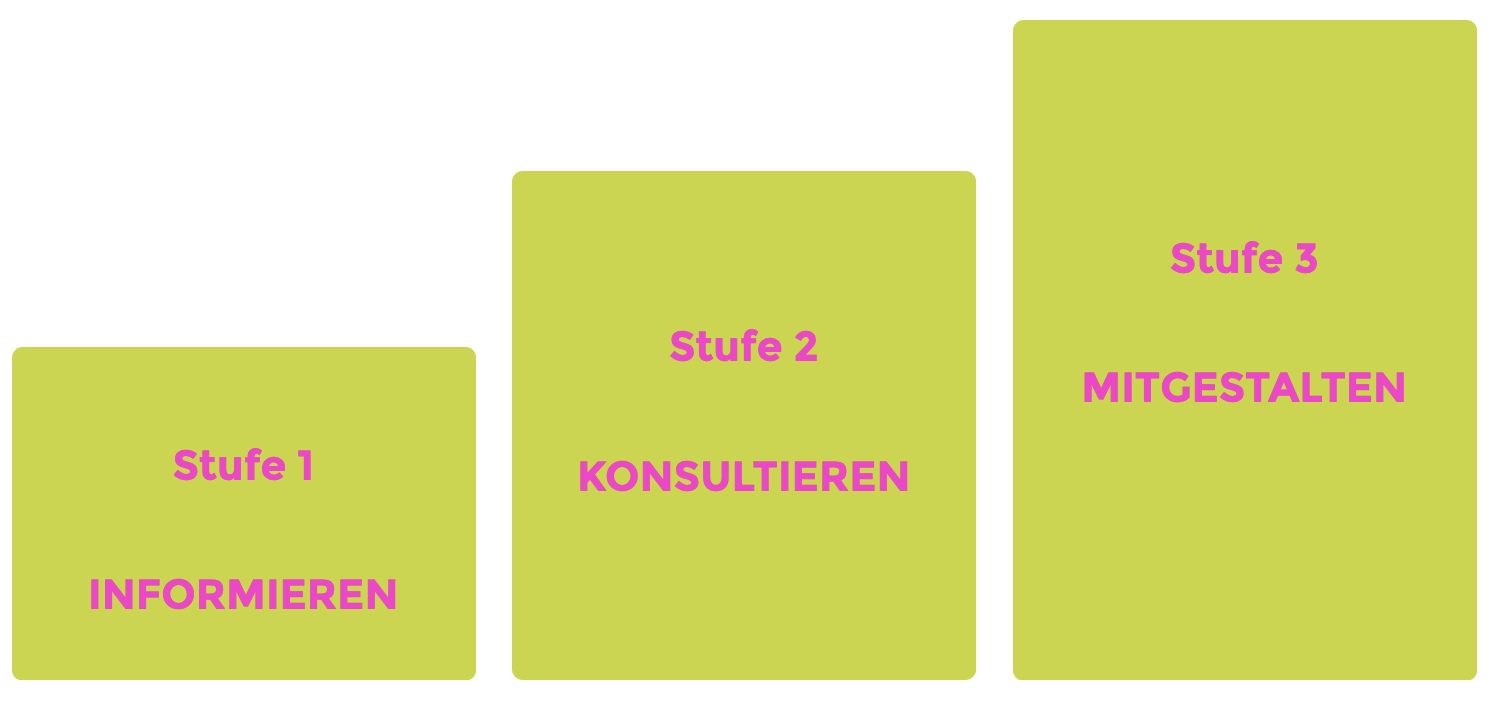

Beteiligungsgrad

Um Beteiligung im Kontext von BETEILIGT näher zu definieren, ist der Grad der Partizipationsmöglichkeit relevant. Es gibt unterschiedliche Stufenmodelle. BETEILIGT geht von einem dreistufigen Modell aus:

Stufe 1: Informieren

- Vermittlung von Wissen über das Planungsverfahren (Akteur*innen und Gremien, Prozesse, Gestaltungsräume)

- Zusammenfassen von Fachwissen über den Beteiligungsgegenstand

Stufe 2: Konsultieren

- Einholen von Rückmeldungen zu Maßnahmen, die von Kommunen umgesetzt werden

- Entscheidungshoheit inwiefern Rückmeldungen einbezogen werden, liegt bei den Initiator*innen

Stufe 3: Mitgestalten

- Gemeinschaftliche, ergebnisoffene („co-kreative“) Ausgestaltung konkreter Maßnahmen

- Identifizieren und Aushandeln von Interessen der Beteiligten

- das Gemeinwohl steht im Vordergrund

Veranstaltungen, die ausschließlich informieren, sollten als „Informations-veranstaltungen“ bezeichnet werden. Nichtsdestotrotz spielt Information in Beteiligungsprozessen eine wichtige Rolle, denn sie bietet den beteiligten Personen die nötige inhaltliche Grundlage um sich konstruktiv einbringen zu können. In dem Verständnis enthalten Beteiligungsprozesse in der Regel einen Mix aus allen drei Stufen.

Mögliche Umsetzung in der Praxis: ein Szenario

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor:

Sie sind Mitarbeitende*r in der Planungsbehörde Ihrer Kommune. Ein neues Windparkprojekt steht kurz vor der Planfeststellung, die auf Landesebene getroffen wird. Ihre Aufgabe ist es, die Bevölkerung über das Verfahren zu informieren und Beteiligungsmöglichkeiten anzubieten, um Akzeptanz zu fördern und Konfliktpotenziale frühzeitig zu erkennen. Dabei orientieren Sie sich an den drei Ebenen der Öffentlichkeitsbeteiligung.

Informieren – Sie…

… erstellen eine leicht verständliche Informationsbroschüre (Fakten zum Projekt, Ablauf des Planfeststellungsverfahrens, rechtliche Rahmenbedingungen)

… richten eine Website ein (mit allen relevanten Dokumenten, Zeitplänen, Ansprechpartner*innen)

… veranstalten eine öffentliche Informationsveranstaltung, um Interessierten persönlich die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen.

Durch diese frühzeitige und transparente Informationsvermittlung schaffen Sie eine vertrauensvolle Basis und mindern Unsicherheiten

Konsultieren – Sie…

… führen eine Online-Umfrage durch, in der spezifische Fragen zur Standortwahl und möglichen Auswirkungen gestellt werden

… laden zu moderierten Gesprächsrunden mit lokalen Interessensgruppen ein, wie Umweltverbänden und Nachbarschaftsinitiativen

Die Ergebnisse der Konsultationen werden gesammelt, ausgewertet und fließen in die weitere Planung ein. Sie kommunizieren offen, welche Anregungen berücksichtigt werden können und welche rechtlich oder technisch nicht umsetzbar sind.

Mitgestalten – Sie…

… initiieren ein Bürger*innen-Forum, das über mehrere Sitzungen hinweg gemeinsam mit Fachleuten alternative Umsetzungsvarianten erarbeitet. Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, eigenständig Vorschläge zur Gestaltung des Windparks zu entwickeln, etwa hinsichtlich der Platzierung der Anlagen oder Maßnahmen zum Lärmschutz.

Diese Form wirksamer Mitgestaltung stärkt das Vertrauen und erzeugt Identifikation mit dem Projekt. Die Ergebnisse des Forums werden in die Entscheidungsvorbereitung eingebunden und transparent kommuniziert.

In Kürze

- Informationsweitergabe ist zwar Bestandteil von Beteiligungsprozessen, stellt für sich genommen jedoch keine Beteiligung dar. Beteiligungsprozesse, die (Mit-)Gestaltung ermöglichen, erwirken eine höhere Akzeptanz und gemeinwohlorientierte(re) Lösungen.

Kommunen & Energiewende

2023 hat die Bundesregierung das Gesetz für einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energie verabschiedet (das sog. „EEG“).

Seitens der Bundesregierung liegen kommunale Aufgaben der Energiewende v.a. in der Raumplanung, Flächennutzung, Bebauungsplanung, Verkehrsplanung und Infrastrukturplanung. Zusätzlich wird die Kommune in der Verantwortung gesehen, Öffentlichkeit und Unternehmen am Energiewendeprozess zu beteiligen und durch eigene Maßnahmen selbst ein gutes Vorbild zu sein.

Ihre Rolle ist informierend, beratend, moderierend und motivierend.

Die Kommunen können sich von der Öffentlichkeit in Bezug auf die Energiewende also weniger eine Rückmeldung einholen im Sinne von „möchtet ihr dies oder nicht“, aber sie haben die Möglichkeit, die Energiewende vor Ort zu gestalten.

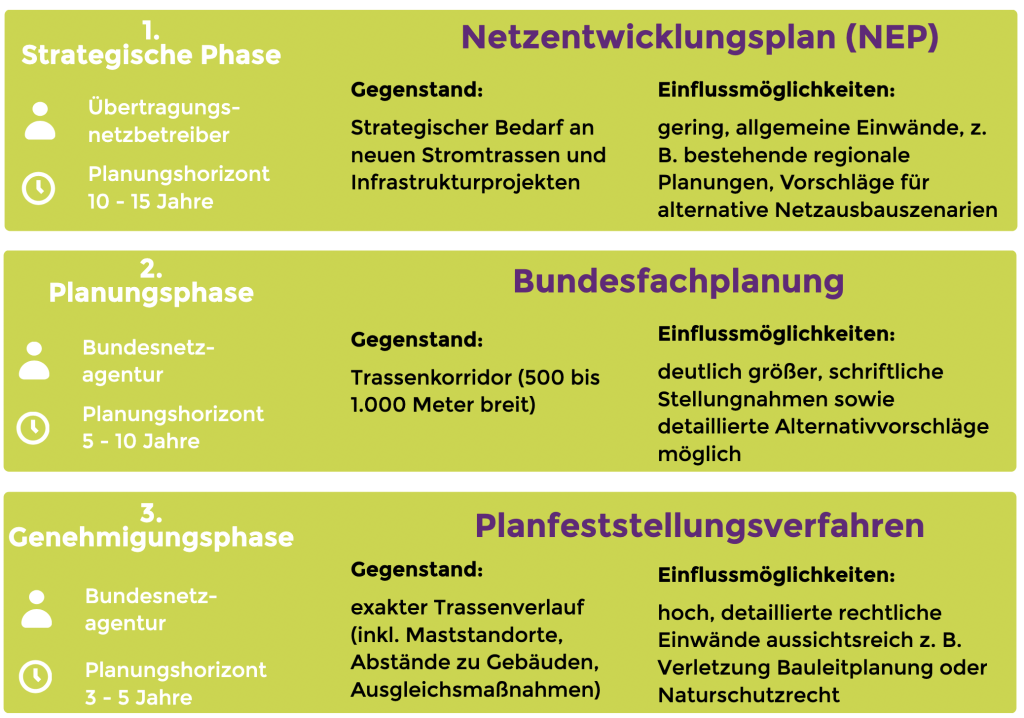

Beteiligungsmöglichkeiten auf Bundesebene

Die übergeordnete Planung bspw. von möglichen Trassenkorridore für neue Stromleitungen erfolgt auf Bundesebene in einem mehrjährigen Prozess über den Netzentwicklungsplan, den Bundesfachplanung sowie das Planfeststellungsverfahren. Die Kommune hat hier (begrenzte) Einflussmöglichkeiten:

Dezentrale Erzeugungsanlagen (Wind-/Solarparks) liegen grundsätzlich im Kompetenz- und damit Entscheidungsbereich der Kommunen. Die Länder sind hier für die Ausweisung von Flächen, insbesondere bei großen Infrastrukturprojekten, zuständig.

Gestaltungsspielräume in den Kommunen

Finanzielle Beteiligung

Das EEG bietet die Möglichkeit, dass Kommunen finanzielle Beteiligungen von den Betreibern von Wind- und Solarparks erhalten. Die Kommune kann mit Projektentwicklern Verträge über Einnahmen aus der Gewerbesteuer oder Pachtverträge aushandeln. Die Verwendung dieser Mehreinnahmen kann Gegenstand eines Beteiligungsprozesses sein.

Wirtschaftliche Teilhabe von Bürger*innen

Die Kommune kann Bürger*innenenergieprojekte fördern, die eine direkte finanzielle Beteiligung von Bürger*innen an den Anlagen ermöglichen.

Wärme- und Sektorenkopplung

Im Rahmen der kommunalen Wärmewende kann die Kommune die Nutzung von Abwärme oder die Speicherung von überschüssigem Strom in lokalen Wärmenetzen vorantreiben, um die Energieeffizienz zu steigern und die Wertschöpfung vor Ort zu maximieren.

Weiterführende Links

- aktuelle Informationen rund um die kommunale Energiewende und darüber hinaus bietet das Portal Klimaschutz Kommune

- umfassende Informationen zur Rolle der Kommunen und möglichen Instrumenten bietet die Broschüre „Kommunen als Impulsgeber, Gestalter und Moderator der Energiewende“

- umfangreiche Informationen, Material und Praxisbeispiele zur kommunalen Energiewende bietet auch das Portal der Agentur für Erneuerbare Energien

In Kürze

- Kommunen haben die Verantwortung, Öffentlichkeit und Unternehmen am Energiewendeprozess zu beteiligen. Bei Beteiligungen zur Energiewende geht es meistens nicht darum, „ob“ (es überhaupt Maßnahmen zur Energiewende gibt), sondern darum „wie“ (diese gestaltet werden).

LernProzesse

Beteiligungsprozesse sind immer auch Lernprozesse. Um Beteiligungsprozesse konzeptionell und methodisch inklusiv zu gestalten, ist es wichtig, sowohl Hintergründe zu Lernprozessen zu verstehen als auch die unterschiedlichen Lernerfahrungen der Beteiligten zu berücksichtigen.

Wie funktioniert Lernen überhaupt?

- Wir lernen durch Erfahrung, durch Wissen und Erkenntnisse, aber auch stark durch Gefühle, die wir in Bezug auf die Erfahrung oder das Wissen empfinden.

- Durch gezielt angeregte Reflexion kann Lernen verstärkt werden.

- Wir lernen individuell als Person, aber auch kollektiv als Gesellschaft und beides beeinflusst sich wechselseitig.

Welches Wissen spielt in Beteiligungsprozessen eine Rolle?

Im Kapitel zu dem Beteiligungsgrad wurde auf die Wichtigkeit von Information als Bestandteil von Beteiligungsprozessen Bezug genommen. Sie stellt eine Grundlage dar, damit Menschen sich konstruktiv einbringen können. Es sind allerdings unterschiedliche Arten von Wissen relevant. Neben dem konkreten Fachwissen zur Energiewende, das technisch, rechtlich oder ökonomisch sein kann, spielt z.B. auch Wissen zum politischen Aushandlungsprozessen sowie Struktur und Abläufen in der Verwaltung eine Rolle.

Welche Lernformen sind für Beteiligungsprozesse besonders relevant?

Für eine inklusive Beteiligung ist das soziale Lernen besonders wichtig. Dabei geht es nicht um einseitige Wissensvermittlung, sondern den Aufbau einer gemeinsamen Wissensbasis – wissenschaftliches Wissen wird mit lokalem und Erfahrungswissen zusammengeführt. Erst anschließend kann es eine Einigung auf gemeinsame Handlungsstrategien geben.

Unter Transformativem Lernen verstehen wir den Wandel der eigenen Perspektive durch kritische (Selbst-) Reflektion. Wir hinterfragen und revidieren Überzeugungen, Werte und Annahmen. Das Aushandeln dieser Differenzen mit anderen Beteiligten in einem respektvollen Rahmen ist der Nährboden für diesen Wandel. Dieser Wandel kann zu einer kritischeren Haltung gegenüber gesellschaftlichen Problemen und zu neuen Handlungsbereitschaften führen.

Lernen durch direkte Erfahrung kann z.B. die direkte Auseinandersetzung mit realen Problemen sein, z. B. die Arbeit an der Entwicklung eines städtischen Plans, eine Exkursion zu einem Windpark, o.ä.

Welcher Kompetenzaufbau kann in Beteiligungsprozessen bei den Beteiligten erwartet werden?

Die Entwicklung von demokratischen Werten wie Toleranz, Empathie, Gerechtigkeit. Dazu gehört z.B.:

- das Reflektieren verschiedener Perspektiven.

- die Reflexion des Spannungsfelds zwischen Individual- und Gemeinwohl.

- die Bereitschaft zur Kompromissfindung und politischer Selbstwirksamkeit.

- die Unterstützung benachteiligter Gruppen in Beteiligungsprozessen und das Engagement über die eigene Betroffenheit hinaus.

Die Aneignung konkreter Kompetenzen, dazu kann z.B. gehören:

- Aktives Zuhören und respektvolle Kommunikation, konstruktive Meinungsäußerung auch bei Dissens.

- Einbringen eigener Beiträge (Information, Standpunkte, Argumente) in die Gruppe.

- Anwendung von Deeskalationstechniken.

In Kürze

- Wichtig in Beteiligungsverfahren ist der Aufbau einer gemeinsamen Wissensbasis. Durch den Austausch mit anderen kann es zu einem Perspektivwechsel kommen, durch den wir unsere Überzeugungen, Werte und Annahmen hinterfragen. Damit dies möglich ist, sind Werte wie Toleranz, Empathie und Gerechtigkeit entscheidend.

⟵

Einführung

Grundlagen

⟶