Werkstatt

Prozessgestaltung

Grundlagen

Es gibt keinen universell einsetzbaren, standardisierten Beteiligungsprozess, der Sie sicher zu Ihrem Ziel führt (im Fachjargon auch „one size fits all“). Stattdessen ist es sinnvoll, Ihren Prozess auf Grundlage der Vorüberlegungen zu gestalten („one size fits one“). Dabei helfen ein paar grundlegende Modelle und Leitfragen:

Grundprinzip der Moderations- und Prozessgestaltung

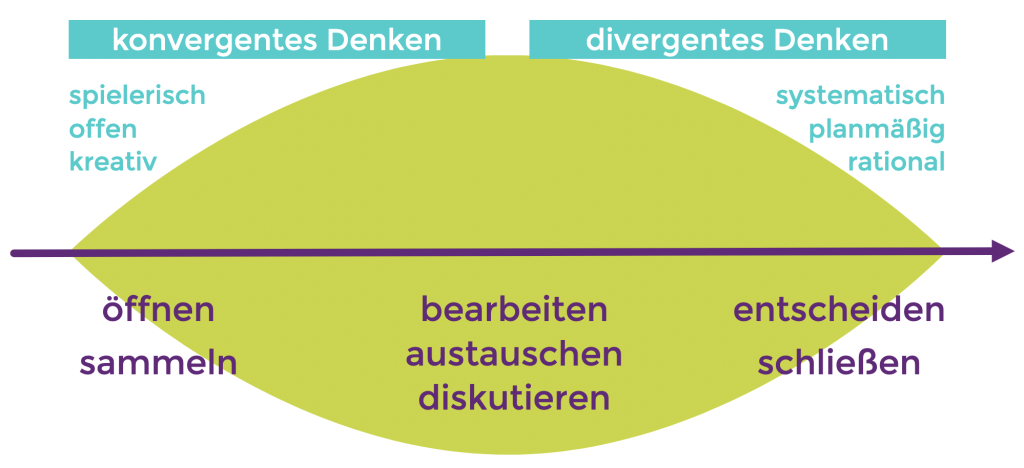

Als grundlegendes Prinzip für jede Konzeption von Beteiligungsformaten kann das Divergenz-Konvergenz-Modell verwendet werden.

Dieses Modell kann sowohl für kurze Workshops genutzt werden als auch für ganze, sich über einen längeren Zeitraum erstreckende Prozesse.

Begriffsklärung: Prozess – Format – Methode

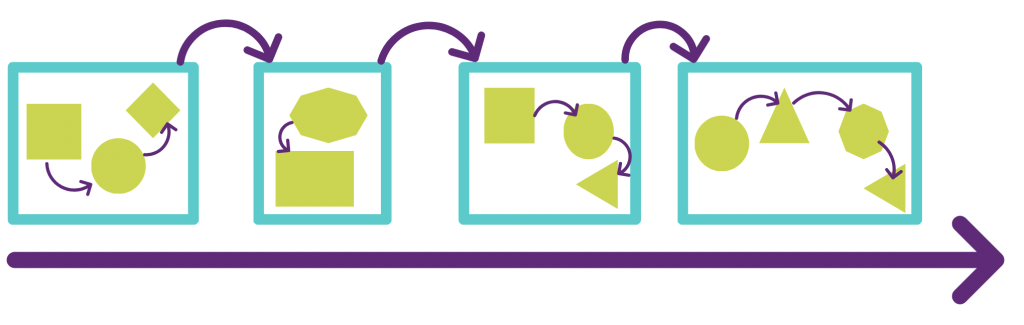

In der Konzeption von Beteiligungsprozessen unterscheiden wir zwischen dem gesamten Prozess, der in der Regel aus mehreren Prozessschritten, also Maßnahmen, besteht.

Diese Maßnahmen können bspw. Umfragen auf der Straße sein, Workshops mit einem regelmäßig tagenden Beirat, oder ein einzelner Workshop mit einer Schulklasse oder ein Kiezspaziergang mit einer Seniorengruppe. Diese Maßnahmen bezeichnen wir als Formate. Die Ergebnisse der einzelnen Formate können aufeinander aufbauen.

Jedes Format hat eine eigene Konzeption. Die einzelnen Programmpunkte im Rahmen eines Formates bezeichnen wir als Methoden. Die Methoden sind jeweils so ausgerichtet, dass sie auf das gewünschte Ergebnis des Formate abzielen.

Eingleisige und mehrgleisige Prozesse

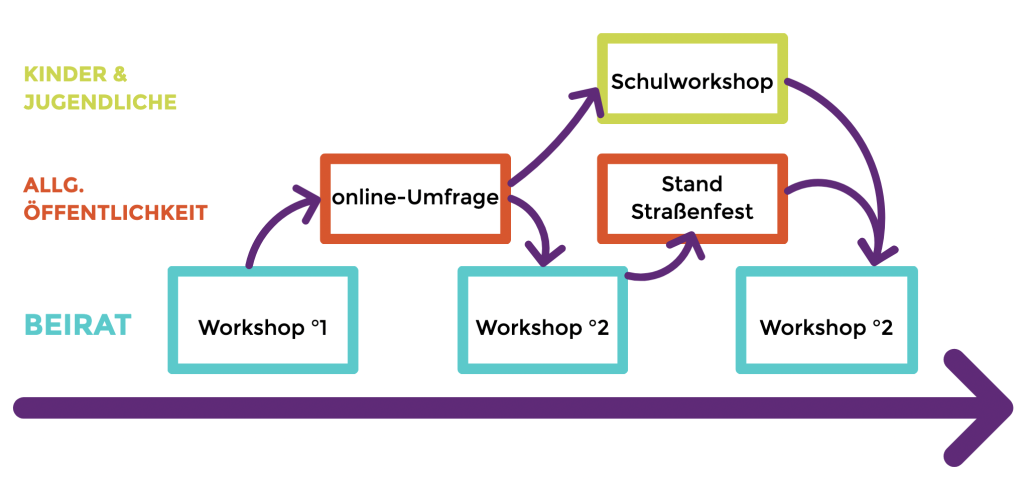

Bei eingleisigen Prozessen arbeiten Sie mit einer zentralen Gruppe (zusammengesetzt wie in 2.1 beschrieben) i.d.R. über einen längeren Zeitraum und mehrere Treffen hinweg. Das bietet sich an für Zielgruppen, die ähnliche Lern-und Kommunikationsgewohnheiten haben, für die Sie also ein zentrales Format nutzen können.

Um den Prozess inklusiver zu gestalten, können Sie diesen auch mehrgleisig aufsetzen und einen Formatmix anbieten, bei dem die Formate jeweils auf die unterschiedlichen Ressourcen und Bedarfe der Zielgruppen zugeschnitten sind. Wichtig ist hierbei, die Verknüpfung der Ergebnisse von vornherein mitzudenken.

Formate

Die Wahl des Formats bestimmt ebenfalls darüber, wie inklusiv Beteiligung ist. Es gibt Personen, denen es Spaß macht, mit ihren Mitmenschen zu diskutieren und in den Austausch zu gehen, während anderen solchen Formaten so gut es geht aus dem Weg gehen.

Daher lautet eine zentrale Frage: Welches Format eignet sich für Ihre Zielgruppe am besten?

Folgende Entscheidungen können Ihnen bei der Annäherung an ein Format helfen:

Synchron oder Asynchron?

- Synchrone Formate versammeln teilnehmende Personen zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Beispiele sind Workshops, Kiezspaziergänge, Diskussionen.

- Asynchrone Formate ermöglichen Beteiligung unabhängig von Ort und Zeit. Beispiele sind Umfragen, Aushänge oder auch Online-Games.

Analog oder digital?

- Digitale Formate bieten sich vor allem für asynchrone Teilnahme an. Beispiele sind: Umfragen und Informationsvermittlung, Gamification-Ansätze, wie z.B. die Nutzung beliebter existierender Spiele, Minecraft z.B. oder VR-Simulationen mit 360° Bildern. Aber auch synchrone Teilnahme kann bei größerer räumlicher Entfernung sinnvoll sein.

- Analoge Formate finden an einem dezidierten Ort statt und können sowohl synchrone Teilnahme (bspw. Workshops) oder asynchrone Teilnahme (bspw. Ideen-Pinnwand im Quartier)

- Hybride Formate bringen digitale und analoge Teilnahme zusammen und sind am häufigsten in Workshopsettings anzutreffen

!

Digitale Teilhabe sicherstellen: Nicht alle Menschen haben den gleichen Zugang zu digitalen Endgeräten oder Kompetenzen im Umgang mit diesen. Im Sinne der Inklusion sollte diese digitale Kluft (digital divide) bei der Konzeption mitgedacht werden (bspw. Geräten zur Verfügung stellen, niedrigschwellige Schulungen anbieten, barrierearme digitale Tools nutzen)

Aufsuchend oder einladend?

- Aufsuchende Formate gehen in den Alltagsraum der jeweiligen Zielgruppe. Das bietet sich vor allem an, um Zielgruppen zu erreichen, die aufgrund von verschiedenen Barrieren (z.B. Zeit) nicht die Möglichkeit haben, an einladenden Formaten teilzunehmen. Beispiele sind: Infostände und Kurzinterviews an Öffentlichen Orten (Plätze, Fußgängerzonen, Shopping-Center), Haustürbefragungen oder Besuche in Einrichungen: Kitas,Schulen, Seniorenheimen, Nachbarschaftszentren; bestehende Feste/ Zusammenkünfte der Zielgruppe.

- Einladende Formate zeichnen sich i. d.R. durch einen festen Ort sowie feste Zeiten aus, zu denen die Teilnehmenden anwesend sein sollten. Sie können sowohl offen als auch exklusiv / geschlossen sein. Um die Zahl und Diversität der Teilnehmenden zu erhöhen, bietet es sich auch hier an, einen räumlichen Anschluss an den Lebensalltag der Personen zu suchen. Beispiele sind: Stadtteilwerkstätten, Dialogische Spaziergänge oder Bürger*innenräte mit Losverfahren.

Weiterführende Links

Beispiele für formate

- Stadtteilwerkstatt „Was braucht das Märkische Viertel?“

- Stadtteilwerkstatt und Stadtteilspaziergang „Wetter (Ruhr) 2035 gemeinsam gestalten!“

- „Talk Walks“ in Kieler Kleingärten

- Bürgerrat „Deutschlands Rolle in der Welt“

- „Bürgerrat Klima“

- Zukunftsenergie „Minecraft-Wettbewerb“

- Peer-Ansatz bei Informationsveranstlatungen im Rahmen des Gesundheitsprojektes MiMi

Methoden

Wie gestalte ich das Format? Welche Methode(n) bieten sich an? Welche Ausschluss- und Diskriminierungsmöglichkeiten sollte ich berücksichtigen?

Die Methode oder der Methodenmix sollte sich an der Zielgruppe orientieren. Speziell ist wichtig, die Lern- und Kommunikationserfahrungen und -gewohnheiten der Teilnehmenden einzubeziehen. Es gibt eine Vielzahl von Methoden. Dieses Kapitel soll einen Überblick über das Spektrum und mögliche Einsatzgebiete geben. Unabhängig von der konkreten Methode bietet sich häufig auch in diesem Zusammenhang das oben vorgestellte Divergenz-Konvergenz-Modell als Grundstruktur an.

Wenn es in die konkretere methodische Ausgestaltung geht, kommen folgende Überlegungen ins Spiel:

aktiv – passiv

- Aktive Methoden ermöglichen Teilnehmenden, sich direkt in das Workshopgeschehen einzubringen oder Ergebnisse mitzugestalten, Beispiele sind: interktive Inputs z.B. durch die Nutzung von Umfragen (menti), Quiz, Positionierungen; Fishbowl-Diskussion, offene Gesprächskreise; erarbeiten von Vorschläge in Kleingruppen.

- Passiven Methoden vermitteln Informationen. Beispiele sind: frontaler Input; Podiumsdiskussion; Präsentation von bereits ausgearbeiten Vorschlägen. Natürlich sind auch hier kreativere Methoden, wie z.B. Präsentation in Form eines Science Slams oder Performances, o.ä. möglich.

!

Menschen erachten gemeinsam verbrachte Workshop-Zeit meist dann als besonders wertvoll, wenn sie viel Austausch erleben und gemeinsam an Lösungen arbeiten, also aktive Methoden eingesetzt werden.

verbal – nonverbal / minimal verbal

- Verbale Methoden können für viele Personen fordernd sein und insbesondere bei komplexen fachlichen Inhalten dazu führen, dass bspw. bei Inputs nicht alle Teilnehmenden im gleichen Maße mitgenommen werden. In Austauschformaten wie Diskussionsrunden erleben wir häufig, dass sich nur erfahrene Redner*innen einbringen.

- Non-verbale oder minimal verbale Methoden arbeiten stärker visuell oder haptisch und können auf diese Weise mehr Inklusion ermöglichen.

| verbal | non-verbal |

|---|---|

| Präsentationen mit Stichpunkten der Inhalte | Präsentationen mit Visualisierungen der Inhalte und Zusammenhänge |

| Vorstellen von Vorhaben und sammeln von Rückmeldungen im Plenum | Kommentieren von visualisierten Vorhabenskizzen in Kleingruppen |

| verbales Ausarbeiten und Beschreiben von Gestaltungsvorschlägen | Lego- oder Zeichen-Werkstatt, 3D/VR-Visualisierungen |

| Diskussion im Plenum | Stille Diskussion entlang visualisierter Sachverhalte |

Wichtig bei der Methodenauswahl ist hier, dass das Spannungsfeld häufig auch als Gegensatzpaar „sachlich – kreativ“ wahrgenommen wird. In der Tat sind non- oder minimalverbale Methoden häufig kreativer. Dadurch müssen sie aber nicht automatisch weniger sachlich sein.

konfrontativ – kooperativ

Insbesondere in den beiden Phasen „bearbeiten, austauschen, diskutieren“ und „entscheiden, schließen“ eines Beteiligungsformats geht es darum, die verschiedenen Standpunkte und Perspektiven der Teilnehmenden sichtbar zu machen und auf Grundlage dessen zu Lösungen zu kommen. Gerade dabei sollte bewusst Raum für generationenübergreifenden Dialog geschaffen werden, damit Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihre Sichtweisen nicht nur nebeneinander äußern, sondern miteinander ins Gespräch kommen und wechselseitig voneinander lernen können. Generell bietet sich ein Mix aus konfrontativen und kooperativen Methoden an. Konfrontativ arbeiten wir vorrangig, wenn wir unterschiedliche Standpunkte und dahinter liegende Interessen sichtbar machen wollen. Für die Lösungsfindung bietet es sich eher an, auf kooperative Methoden zu setzen:

| konfrontativ | kooperativ |

|---|---|

| Diskussionen bspw. Englische Debatte | Ideen-Werkstatt |

| Positionierung pro / contra | Storytelling |

| Vor- und Nachteile zusammentragen | Gemeinsamkeiten zusammentragen |

Weiterführende Links

Methodensammlungen

- Verzeichnis über Methoden für partizipative Workshop-Formate der Bundeszentrale für politische Bildung

- Methodensammlung des Beteiligungskompass

- spezifischen Methoden für Sozialraumerkundungen und -analysen im Methodenkoffer von sozialraum.de

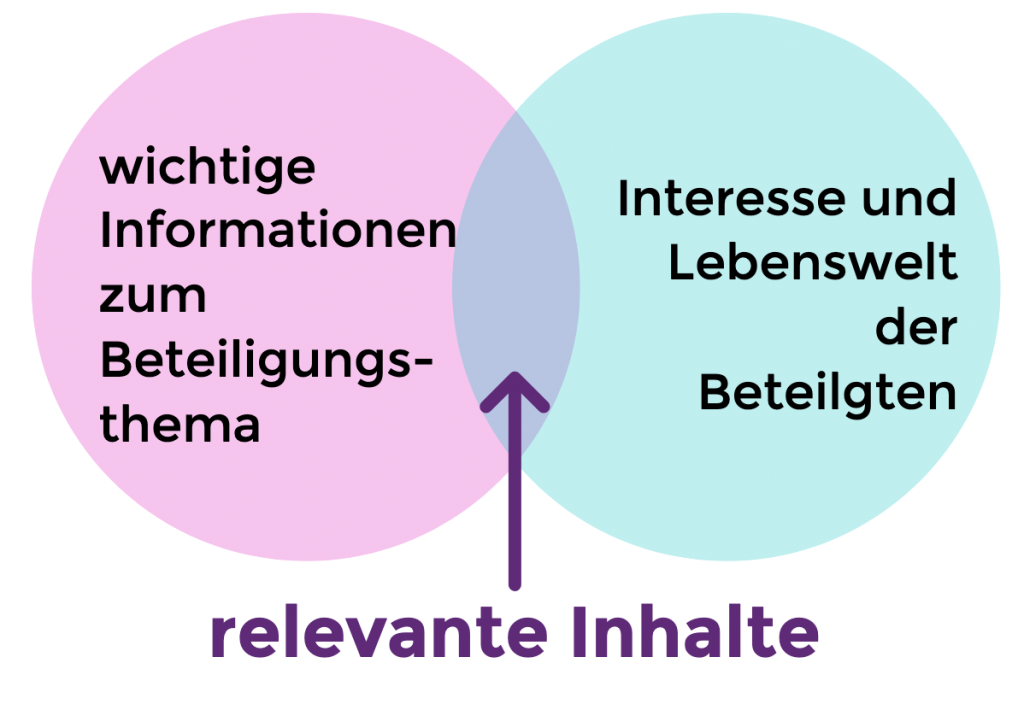

Inhalte

Die Anknüpfungspunkte der Personas sind neben den eingangs genannten Fragen zu der Ansprache und der Gestaltung des Formats auch entscheidend für die Auswahl des genauen Themas: Informationen, die notwendig sind, um sich in den Prozess einzubringen.

Denn auch aus einem vorgegebenen Themenkomplex innerhalb der Energiewende, gibt es Möglichkeiten der Fokussierung im Hinblick auf die Interessen und Alltagswelten Ihrer Zielgruppe. Stellen Sie Verbindungen zur Lebenswelt der Menschen her – decken Sie auf, in welcher Hinsicht die Menschen „Betroffene“ der Energiewende sind.

Wissenschaftliche Erkenntnisse sind als Bezugspunkte in Beteiligungsprozessen, insbesondere auch in der Energiewende wertvoll. In der Kommunikation von Forschungserkenntnissen ist wichtig, deutlich zu machen, dass Wahrscheinlichkeiten und Unsicherheiten Teil wissenschaftlicher Forschung sind. Gut ist auch, zu kommunizieren, wo Grenzen des spezifischen Wissens liegen, z.B. schaut ein*e Umweltingenieur*in vermutlich weniger auf z.B. Aspekte einer sozial-ökologischen Transformation und vermutlich mehr auf eine ökologische Modernisierung und könnte dies klar benennen. Beschreiben, wie Forschung arbeitet, kann Vertrauen wecken, ohne falsche Gewissheiten zu erzeugen.

Veranstalten & Gastgeben

- Stellen Sie sicher, dass Treffen und Räume einladend sind und in den Gegenden und Gebäuden stattfinden, die Menschen, die sie ansprechen möchten, normalerweise besuchen.

- Achten Sie bei der Wahl des Veranstaltungsortes auf rollstuhlgerechte Zugänge und Toiletten.

- Denken Sie an die verschiedenen Dimensionen von Barrierefreiheit und fragen Sie Assistenzbedarfe vorab ab. Planen Sie z.B. mit Gebärdendolmetscher*innen oder bieten Sie Informationen auch in Blindenschrift an bzw. digital, Menschen mit Sehbehinderungen nutzen häufig Screenreader.

- Sorgen Sie dafür, auch finanzielle Hürden abzubauen, z.B.

- Fahrtkostenerstattung

- Kinderbetreuung

- Aufwandsentschädigung für Lohnausfälle, bei längerem Engagement etc.

- Inklusion auch bei Catering: auf Lebensmittelunverträglichkeiten und religiöse Essgewohnheiten Rücksicht nehmen; Zugang zum Catering berücksichtigen z.B. Höhe der Tische, Beschriftungen etc.

- Etikette „Verhaltenskodex“ der Veranstaltung vorgeben, um Diskriminierung und Verletzung vorzubeugen.

Weiterführende Links

- Buch „Gib mir mal die Hautfarbe“, darin z.B. das Kapitel „Alltagssituationen: Was mache ich, wenn …?“

- Barrierefreie Veranstaltungen mit Checkliste umsetzen von Aktion Mensch, unterteilt in räumliche, sprachlich-kommunikative und technische Barrierefreiheit.

Haltung

- Begegnen Sie allen Teilnehmenden respektvoll und ohne Hierarchien.

- Nehmen Sie Teilnehmende als Expert*innen ihrer Realität wahr, ihre Erfahrungen und Perspektiven sind für Ihren Prozess entscheidend!

- Reflexion über eigene Vorurteile: Seien Sie sich bewusst, dass trotz aller Bemühungen gewisse Vorurteile bestehen bleiben können. Bleiben Sie offen, eigene Annahmen zu hinterfragen und von anderen zu lernen.

- Schaffen Sie eine Atmosphäre, in der sich alle wohlfühlen, Fragen zu stellen oder Beiträge zu leisten.

- Gehen Sie flexibel auf Bedürfnisse und Dynamiken der Gruppe ein.

- Hinterfragen Sie Ihre eigenen Erwartungen bzgl. des (Nicht-)Wissens der Teilnehmenden. Oft werden Kenntnisse unterschätzt oder überschätzt – bleiben Sie offen dafür, überrascht zu werden und neue Perspektiven zu entdecken.

- Stellen Sie klar, wer das Team ist, in welchem institutionellen Kontext der Workshop stattfindet und welches Ziel verfolgt wird.

⟵

Werkstatt

Werkstatt

⟶