Werkstatt

KonfliktAnalyse

Szenario

Ziele dieser Konfliktanalyse

- Komplexität von Konflikten in Energiewendeverfahren am Beispiel eines Szenarios erfassen und analysieren.

- Darauf aufbauend: Impulse für geeignete Maßnahmen zur Konfliktbearbeitung erhalten und Beteiligungsprozesse konstruktiv gestalten.

Das Szenario kann im Team oder individuell bearbeitet werden und eignet sich für Diskussionen, um ein tieferes Verständnis für Konfliktdynamiken und deren Regelung zu entwickeln.

Szenario: Solarstrom in Sonnenfeld

In der Kommune „Sonnenfeld“ soll auf einer ehemaligen landwirtschaftlichen Fläche am Ortsrand eine größere Photovoltaikanlage errichtet werden. Das Projekt ist Teil des landesweiten Energiewendekonzepts und wurde auf Landesebene genehmigt. Die kommunale Planungsbehörde ist für die Umsetzung verantwortlich und soll die lokale Bevölkerung über das Vorhaben informieren und beteiligen.

Bereits in der Anfangsphase der Öffentlichkeitsbeteiligung zeigen sich Spannungen: Anwohner*innen haben Bedenken wegen möglicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und Wertverlust ihrer Immobilien. Die örtlichen Landwirt*innen befürworten die Einrichtung der Anlagen aus wirtschaftlichen Interessen. Umweltverbände kritisieren, dass auf der Fläche wichtige Biotope gefährdet seien.

Die kommunale Planungsbehörde steht unter erheblichem Druck: Einerseits soll das Projekt erfolgreich umgesetzt und die Energiewende vorangetrieben werden, andererseits wächst der Widerstand in der Bevölkerung. Erste Informationsveranstaltungen verlaufen kontrovers, Petitionen gegen das Projekt entstehen, und die Debatten in den lokalen Medien werden emotional geführt.

Im Folgenden stellen wir Ihnen anhand des Szenarios eine sechsstufige Konfliktanalyse vor, die im Kontext von Energiewendeprojekten zur Anwendung kommen kann.

- Konfliktgegenstand

- Konfliktparteien

- Rahmenbedingungen

- Positionen und Interessen, Bedürfnisse und Emotionen

- Konfliktarten

- Konfliktdynamik und Eskalationsstatus

Konfliktanalyse – Was gibt es zu beachten?

- Die Situation aus einer möglichst sachlichen Haltung heraus betrachten.

- Emotionen bewusst einbeziehen und einordnen.

- Nachhaltige Lösungen finden, die nicht nur aktuelle Spannungen regeln, sondern über die auch ähnliche Konflikte in der Zukunft frühzeitig erkannt, bearbeitet oder sogar vermieden werden können.

1. Konfliktgegenstand

Der Konfliktgegenstand beschreibt das zentrale Thema, um den sich der Konflikt dreht. Hier kommen die unterschiedliche Meinungen, Interessen oder Bewertungen zum Vorschein, die beteiligte Konfliktparteien einbringen.

Fragen

- Welche Aspekte des Vorhabens sind besonders umstritten?

- Was ist der zentrale Streitpunkt?

Ergebnis/Lösungsvorschlag

Im Szenario der Kommune „Sonnenfeld“ ist der Konfliktgegenstand die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf einer ehemaligen landwirtschaftlichen Fläche am Ortsrand.

Dieser Gegenstand umfasst:

- Die Nutzung der Fläche für die Photovoltaikanlage

- Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild

- Die potenziellen ökonomischen Folgen (z. B. Wertveränderung von Immobilien)

- Umwelt- und Naturschutzbelange (z. B. Gefährdung der Biodiversität)

Diese Aspekte sind Ausgangspunkt für unterschiedliche Ansichten und Interessen der beteiligten Akteure.

Wenn der Konfliktgegenstand klar definiert ist, lassen sich die Konfliktparteien sowie ihre Positionen und Interessen erkunden.

2. Konfliktparteien

Konfliktparteien sind Akteure oder Gruppen, die direkt oder indirekt beteiligt sind an dem Konflikt. Sie haben unterschiedliche Positionen zum Konflikt und vertreten unterschiedliche Interessen oder Ziele.

Fragen

- Wer sind die beteiligten Akteure?

- Welche Rollen und Funktionen haben sie im Beteiligungsverfahren?

Ergebnis/Lösungsvorschlag

Bürgermeister*in: Ist geprägt durch die politische Zusammensetzung im Rat. Bei Parteizugehörigkeit auch durch die Programmatik der eigenen Partei sowie der Bundes- und Landespolitik der Partei. Beides ist gebunden an Wahlperioden.

Kommunale Planungsbehörde: Verantwortlich für die Umsetzung des Projekts, möchte die Energiewende lokal vorantreiben und ist für die Öffentlichkeitsbeteiligung zuständig. Ist abhängig von der aktuellen politischen Ausrichtung der Kommune, die durch die jeweiligen Wahlperioden geprägt ist.

Anwohner*innen: haben unterschiedliche Sorgen. Diese reichen von konkreteren wie die Qualität ihres Wohnumfeldes, die Veränderung des Landschaftsbildes oder desWerts ihrer Immobilien hin zu weniger konkreten Sorgen wie einer generellen Angst vor Veränderung, vor unberechenbaren oder ungerechten Lösungen in ihrem Lebensraum.

Landwirt*innen: profitieren von der Umsetzung des Vorhabens unter Abwägung von längerfristigem Flächenverlust.

Investoren/Projektierer: Sind interessiert an sozialökologischer Transformation. Je früher die Umsetzung passiert, desto schneller sind Profite möglich.

Umweltverbände: Setzen sich für den Schutz der Biotope in der Kommune ein und kritisieren das Projekt aufgrund ökologischer Risiken.

Landesbehörde: Hat das Projekt genehmigt und übt Druck auf die Kommune aus, die Vorgaben umzusetzen.

Bürgerinitiative „Grünes Sonnenfeld“: Formiert sich aus Anwohner*innen und Umweltinteressierten, fordert mehr Transparenz und Alternativen zum Standort.

!

Wichtig für Ihre Kommune: jede Konfliktpartei besteht aus Individuen! Verwenden Sie die Persona-Methode, um sich den Individuen der jeweiligen Konfliktpartei anzunähern und diese zu verstehen.

3. Rahmenbedingungen

Rahmenbedingungen sind die äußeren Umstände und Vorgaben, die den Konflikt beeinflussen. Sie definieren den Handlungsspielraum und zeigen auf, welche Möglichkeiten oder Einschränkungen bei der Konfliktklärung bestehen.

Fragen

- Welche rechtlichen, politischen oder organisatorischen Faktoren beeinflussen den Konflikt?

- Wie wirken sich diese auf die Handlungsmöglichkeiten der Kommune aus?

Ergebnis/Lösungsvorschlag

Rechtlich: Das Projekt ist auf Landesebene genehmigt, die Kommune kann deshalb nicht darüber entscheiden, ob das Vorhaben umgesetzt werden soll.

Politisch: Landespolitisch ist man an einer zügigen Umsetzung der Energiewende und der Einhaltung von Klimazielen interessiert.

Organisatorisch: Die kommunale Planungsbehörde ist verpflichtet, Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen, steht aber unter Zeitdruck und hat begrenzte Ressourcen. Diese Faktoren schränken die Handlungsmöglichkeiten der Kommune ein, erhöhen jedoch gleichzeitig die Bedeutung transparenter und partizipativer Prozesse, um Akzeptanz für das Projekt zu fördern.

4. Positionen und Interessen, Bedürfnisse und Emotionen

Die Unterscheidung von Positionen, Interessen und Bedürfnissen hilft in Konflikte besser zu verstehen, wie Konfliktparteien handeln und was die Weichen für eine Verständigung sein können:

Positionen sind die Standpunkte, die jemand in einem Konflikt äußert. Sie werden durch Forderungen formuliert, z.B.: „Wir wollen keine Photovoltaikanlage hier“ oder „Das Vorhaben muss umgesetzt werden“.

Interessen stehen hinter den Positionen und beschreiben, warum jemand diese Position vertritt, also was hinter einer Ablehnung oder Befürwortung des Vorhabens steht. Im Gegensatz zu Positionen und Interessen, wird hier nicht danach gefragt, „was“ gefordert wird, sondern „warum“.

Bedürfnisse geben Hinweise auf die tieferliegenden Wünsche oder Motivationen. Sie können helfen, die eigentlichen Ursachen des Konflikts zu verstehen. Bedürfnisse offenzulegen ermöglicht das „Verstehen“ von anderen Beweggründen.

!

Es gilt: Den Fokus auf Interessen und Bedürfnisse legen, nicht auf Positionen!

Beachte: Marginalisierte Gruppen sollten in diesem Prozess mitgedacht und aktiv einbezogen werden. Fehlt diese Vielfalt, kann es sinnvoll sein, gezielt nachzusteuern – siehe dazu auch Grundlagen/Inklusion.

Fragen

- Welche konkreten Forderungen oder Einwände bringen die Konfliktparteien vor?

- Warum ist das Konfliktparteien wichtig?

- Welche tieferliegenden Bedürfnisse liegen Positionen und Interessen zugrunde?

- Welche Emotionen werden im Konflikt deutlich?

- Wie beeinflussen diese Emotionen die Konfliktsituation?

Wenn Konfliktparteien auf ihren Positionen verharren, wird eine Einigung erschwert, da diese oft unvereinbar erscheinen.

Erst, wenn unterschiedliche Standpunkte wechselseitig „verstanden“ werden können, ist der Weg für Lösungen oder Vereinbarungen geebnet: Dafür ist wichtig, Interessen offenzulegen. Wenn man verstehen kann, warum jemandem etwas wichtig ist (Interessen) und welche Motivationen oder Sorgen (Bedürfnisse) dahinter stehen, ist besser nachzuvollziehen, warum bestimmte Forderungen (Positionen) gestellt werden.

Ergebnis/Lösungsvorschlag

| Position: „Was wird gefordert?“ | Interessen und Bedürfnisse: „Warum, welches Bedürfnis liegt dahinter?“ | „Welche Emotionen sind damit verbunden?“ | |

|---|---|---|---|

| Anwohner*innen: | Erhalt des Landschaftsbildes und Vermeidung von Wertverlust | Sicherheit, Lebensqualität und Mitsprache | Ängste vor Wertverlust, Veränderung des gewohnten Umfelds und fehlender Mitsprache führen zu Unsicherheit und Frustration. |

| Landwirt*innen: | Ökonomische Interessen zur Nutzung landwirtschaftlicher Flächen | Wirtschaftliche Stabilität und Zukunftssicherung | Sorgen um die eigene Existenz und Zukunft sowie das Gefühl, marginalisiert zu werden |

| Umweltverbände: | Schutz der Biotope und ökologischer Nachhaltigkeit | Bedürfnis nach Bewahrung der natürlichen Lebensräume | Frustration und Enttäuschung über vermeintlich unzureichende Berücksichtigung ökologischer Belange |

| Kommunale Planungsbehörde: | Energiewende vorantreiben und gesetzliche Vorgaben erfüllen | Soziale Akzeptanz und erfolgreiche Projektumsetzung | Erlebt Druck und Stress, da sie zwischen verschiedenen Interessen vermitteln muss. |

| Bürger*innen-Initiative: | Mehr Beteiligung, Transparenz und Prüfung alternativer Standorte | Bedürfnis nach Anerkennung und Einflussnahme | Frustration darüber, nicht (ausreichend) Gehör zu finden und nicht zu „seinem Recht“ zu kommen für die Gestaltung des Gemeinwohls |

| Investoren: | Wirtschaftliche Rentabilität, Einhaltung von Zeitplänen | Wettbewerbsfähigkeit und langfristige wirtschaftliche Stabilität | Erwartungsdruck, Unsicherheit bei Verzögerungen sowie Ängste, die wirtschaftlichen Ziele zu verfehlen |

Was für eine Interessenlage finden wir vor?

- Die Anwohner*innen haben Interesse, ihren Lebensraum zu bewahren – dazu gehört auch, den Wert von Grundstücken und Immobilien erhalten zu können.

- Die Landwirt*innen und Investoren teilen das Interesse, durch das Vorhaben wirtschaftliche Erträge zu gewährleisten.

- Sowohl der kommunalen Planungsbehörde als auch der Bürgerinitiative ist ein gelingender Beteiligungsprozess wichtig; für die Behörde ist wichtig, auf die Weise Akzeptanz für das Vorhaben zu erreichen; für die Bürgerinitiative geht es um eine gut abgewogene Entscheidung zugunsten des Gemeinwohls.

- Die Umweltverbände haben das Interesse, eine nachhaltige Lösung zu finden, die kein Risiko für die Bewahrung der Biotope darstellt.

Um die teils unterschiedlichen und teils gemeinsamen Interessen in den Blick zu nehmen, hilft es, sich die verschiedenen Konfliktarten anzusehen.

5. Konfliktarten

Wichtig ist, zu verstehen um was für Konflikte es sich handelt. Auf Basis dessen ist es möglich, zu entscheiden, was für eine Maßnahme für ihre Bearbeitung sinnvoll sein kann. Wir können verschiedene Konfliktarten unterscheiden (siehe Grundlagen).

Fragen

- Um was für (einen) Konflikt(e) handelt es sich?

Ergebnis/Lösungsvorschlag

In unserem Szenario „Sonnenfeld“ finden wir folgende Konfliktarten vor:

Zielkonflikte

Typische Zielkonflikte im Szenarios „Sonnenfeld“ sind die zwischen

- Klimaschutz durch den Ausbau der Photovoltaikanlage,

- Gewährleistung des Naturschutzes,

- wirtschaftliche Erträge

- Erhalt des landschaftlichen Erscheinungsbildes und

- Erhalt von Grundstück-/Immobilienwerten.

Auf der einen Seite steht das Ziel, mit dem Vorhaben zur Energiewende beizutragen und damit den Klimaschutz zu fördern. Dies ist ein wichtiges politisches und gesellschaftliches Ziel, das im landesweiten Energiewendekonzept verankert ist. Die kommunale Planungsbehörde ist für die Umsetzung verantwortlich und zielt auf die Akzeptanz für das Vorhaben in der Kommune.

Auf der anderen Seite verfolgen Umweltverbände das Ziel, die Biodiversität zu schützen. Sie sehen in der Umsetzung des Vorhaben die Gefahr, dass dadurch wertvolle Naturräume zerstört werden.

Für Investoren steht der wirtschaftliche Ertrag im Vordergrund, der durch die Errichtung und den Betrieb der Photovoltaikanlage erzielt wird. Effizienz und Rentabilität sind entscheidend.

Auch ein Ziel ist es, die Lebensqualität der Anwohner*innen durch die Bewahrung der gewohnten Landschaft sowie den Wert von Grund und Eigenheimen zu erhalten.

Diese Zielkonflikte zeigen, wie unterschiedliche und jeweils legitime und für die Beteiligten wichtige Zielsetzungen – nachhaltige Energiegewinnung, Umweltschutz, Wirtschaftlichkeit, Landschaftserhalt, Werterhalt von Grundbesitz – in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen können.

!

Zielkonflikte verlangen in ihrer Bearbeitung transparente Kommunikation mit allen Konfliktparteien, um eine Basis für Lösungsfindung/Kompromisse unterschiedlicher Zielstellungen auszuhandeln.

Verteilungskonflikte

berühren eine (wahrgenommene) ungleiche Verteilung von Nutzen und Lasten. Während einige profitieren, tragen andere die (größeren) Lasten. Das (wahrgenommene) Ungleichgewicht kann zu Widerstand führen.

Verteilungskonflikte zeigen sich im Szenario „Sonnenfeld“ darin, dass:

- Anwohner*innen potenziell Nachteile erleiden, etwa durch einen Wertverlust ihrer Immobilien oder der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes im Wohngebiet, was für sie eine finanzielle und emotionale Belastung darstellt.

- Landwirt*innen wirtschaftliche Vorteile aus dem Projekt ziehen, weil sie Flächen für die Anlage bereitstellen und möglicherweise Pachteinnahmen oder andere wirtschaftliche Erträge erzielen.

!

Die Bearbeitung von Verteilungskonflikten erfordert faire Ausgleichsmechanismen, um Lasten gerecht zu verteilen und Akzeptanz zu erhöhen.

Um Optionen zum wechselseitigem Vorteil zu entwickeln, können die Prinzipien der Verhandlungsführung nach dem „Harvard-Konzept“ hilfreich sein.

Wertekonflikte

betreffen Überzeugungen und Haltungen, die nicht über eine Abwägung von Fakten oder Kompromisse verhandelbar sind. Typisch ist, dass alle Beteiligten legitime, aber widersprüchliche Werte vertreten, was zu emotional geführten Debatten und Polarisierung führen kann.

Am Beispiel des Szenarios „Sonnenfeld“ lassen sich folgende Werte beobachten:

- Die Umweltverbände legen großen Wert auf den Schutz der bestehenden Biodiversität; für sie steht die Bewahrung der Natur als Wert im Vordergrund.

- Anwohner*innen setzen sich hingegen für die Erhaltung des natürlichen Landschaftsbildes ein; sie fühlen sich emotional gebunden an ihren persönlichen Lebensraum.

- Landwirt:innen und Investoren sind ökonomische Rentabilität und die Sicherstellung ihrer wirtschaftlichen Existenz wichtig.

- Der kommunalen Planungsbehörde ist wichtig, dass es eine möglichst breite Akzeptanz für das Vorhaben gibt in der Kommune; für eine gerechte Umsetzung des Vorhabens ist ihnen Partizipation wichtig.

!

Für die Bearbeitung von Wertekonflikten ist wesentlich, bei Konfliktparteien wechselseitig Verständnis für konträre Überzeugungen zu fördern und auf der Basis nach gemeinsamen Zielen zu suchen.

Wissenskonflikte

gehen auf die Verfügbarkeit unterschiedlicher Informationen und fachlicher Expertise zurück. Sie entstehen aufgrund ungleicher Bewertungen oder eines unterschiedlichen Zugangs zu Expertise.

Beispiele:

- Anwohner*innen und Umweltverbände können auf Studien oder Beobachtungen hinweisen, die eine Gefährdung wichtiger Biotope durch die Photovoltaikanlage belegen.

- Die kommunale Planungsbehörde und Projektträger stützen sich hingegen auf Gutachten und technische Einschätzungen, die das Projekt als umweltverträglich darstellen.

Diese unterschiedlichen Wissensstände und deren Bewertungen können zu Unsicherheiten, Misstrauen und Widerstand führen in Planungsverfahren.

Wissenskonflikte erschweren die Kommunikation, weil sie oft auf komplexen, schwer nachvollziehbaren Fachfragen basieren und häufig fachliche Expertise benötigt wird, um sie bearbeiten zu können.

!

Maßnahmen für die Bearbeitung von Wertekonflikten können sein…

- frühzeitige und transparente Informationspolitik,

- verständliche Kommunikation und Wissensvermittlung,

- die Einbindung unabhängiger Expert*innen

Anerkennungs- und Machtkonflikte

beeinträchtigen das Vertrauen und die Akzeptanz von Energiewendeprojekten. Ein sensibler Umgang mit diesen Konflikten durch transparente Verfahren, gleichberechtigte Einbindung und Anerkennung vielfältiger Perspektiven ist daher essenziell.

Anerkennungskonflikte

Unterschiedliche Konfliktparteien fühlen sich nicht gleichwertig wahrgenommen oder respektiert, etwa wenn unterschiedliche Interessen oder Wissensformen (z. B. lokales Erfahrungswissen von Anwohner*innen vs. technisches Fachwissen von Investoren) nicht als gleichwertig anerkannt werden.

Machtkonflikte

Ungleiche Machtverhältnisse, etwa zwischen kommunaler Behörde, Investoren und Bürger*innen, beeinflussen den Verlauf und die Ergebnisse der Beteiligung.

Stärkere Akteure können Entscheidungsprozesse dominieren, wichtige Informationen kontrollieren oder Beteiligungsangebote strategisch steuern.

Weniger sichtbare Gruppen haben oft weniger Einfluss auf die Entscheidungsfindung – das kann den Vorwurf der Scheinbeteiligung befeuern.

Institutionell: Planungsbehörden sind in der Regel zuständig, das Verfahren und die Rahmenbedingungen zu steuern. Dies kann von anderen Beteiligten als „Top-Down“-Praxis wahrgenommen werden.

Finanzielle Ressourcen: Projektträger/Investoren des Vorhabens, können finanzielle Mittel einsetzen, um z. B. Gutachten in Auftrag zu geben oder politische Lobbyarbeit zu betreiben. Dies wird häufig als Vorteil gegenüber Bürger*innen oder Umweltverbänden wahrgenommen.

!

Um Beteiligungsprozess gelingend zu gestalten, sollten Konflikte in ihrer Art und ihren Merkmalen erkannt werden.

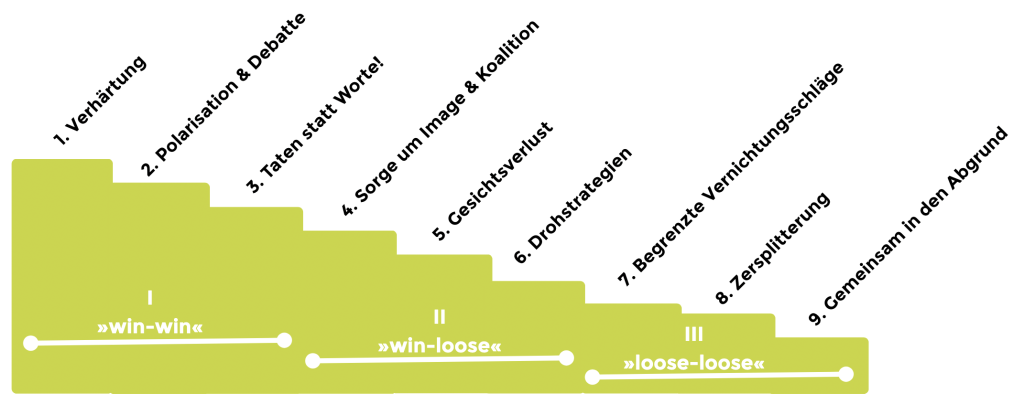

6. Konfliktdynamik und Eskalationsstatus

Das Verständnis von Konfliktdynamiken in Beteiligungsprozessen ermöglicht, Konflikte frühzeitig zu erkennen und gezielt zu steuern.

Zudem hilft eine Einschätzung von Konfliktdynamiken, geeignete Maßnahmen zur Konfliktbearbeitung zu wählen und vielleicht entstehende Eskalationen präventiv zu bearbeiten.

Fragen

- In welcher Phase befindet sich der Konflikt?

- Welche Verhaltensweisen und Kommunikationsmuster deuten darauf hin?

Merkmale

- Standpunkte prallen aufeinander; erste Spannungen durch Meinungsverschiedenheiten

- Diskussionen verschärfen sich, Kommunikation wird emotional, Positionen verhärten: Schwarz-Weiß-Denken, Feindbilder entstehen

- Handlungen ersetzen Dialog, symbolische Aktionen setzen ein

- Bildung von Gruppen und Allianzen: Gegenseitige Abwertung, um Ansehen zu schädigen

- Persönliche Angriffe, öffentliche Demütigungen

- Drohungen und Sanktionen kommen zum Einsatz

- Aktive Schädigung der Gegenseite

- Koalitionen, Totale Ausgrenzung, Vereinnahmung Dritter

- Selbstschädigung wird in Kauf genommen, Hauptziel ist die Zerstörung

Ergebnis/Lösungsvorschlag

Der Konflikt befindet sich in der Phase der offenen Auseinandersetzung: Konflikte werden öffentlich diskutiert, erste Proteste und Petitionen sind entstanden.

Kommunikationsmuster zeigen sich in hitzigen Debatten bei Bürgerveranstaltungen, kritischen Beiträgen in lokalen Medien und der Gründung einer Bürgerinitiative.

Es besteht die Gefahr einer weiteren Eskalation, wenn die Bedürfnisse der Konfliktparteien nicht ernst genommen werden.

Anhand der Eskalationsstufen wird in der folgenden Tabelle gezeigt, wie dieser Konflikt eskalieren könnte:

| Stufe | Beispiel Energiewende | Empfohlene Maßnahmen |

|---|---|---|

| 1 | Anwohner*innenUmweltverbände äußern erste Bedenken gegen Photovoltaikanlage | Offenes Zuhören, frühzeitige Information |

| 2 | In öffentlichen Diskussionen kommt es zu emotional geführten Debatten. Argumente werden zunehmend polemisch und weniger sachlich vorgetragen werden. | Moderierte Gespräche, Interessen klären |

| 3 | Aus Anwohner*-innen und Umwelt-interessierten formiert sich Bürgerinitiative. Sie dominiert Informationsveranstaltungen. Umweltverbände zeigen durch Demonstrationen vor der Baustelle und Petitionen ihre Ablehnung. | Konfliktgespräche, Vermittlung anbieten |

| 4 | Negative Berichterstattung in den Medien führt dazu, dass das Image der verantwortlichen Projektträger und der beteiligten Behörden in der Öffentlichkeit leidet. | Imagepflege, externe Moderation |

| 5 | Verschiedene Bürgerinitiativen, Umweltverbände und politische Gruppen schließen sich zusammen, um gemeinsam gegen das Projekt vorzugehen. | Dialog zwischen Gruppen fördern |

| 6 | Ein*e Projektleiter*in*in oder Politiker wird öffentlich kritisiert und verliert an Ansehen, weil er als uneinsichtig oder autoritär wahrgenommen wird. | Konfliktintervention, Mediation |

| 7 | Gegner*innen des Projekts drohen mit juristischen Schritten oder weiteren Protestaktionen, um ihre Forderungen durchzusetzen. | Rechtliche Beratung, Deeskalationsstrategien |

| 8 | Sabotageakte oder gezielte Behinderungen der Bauarbeiten finden statt, um das Projekt zu verzögern oder zu verhindern. | Sicherheitsmaßnahmen, professionelle Konfliktbegleitung |

| 9 | Die Konfliktparteien ziehen sich komplett zurück, der Dialog bricht ab, und es entstehen tiefe Spaltungen in der Gemeinschaft, die eine gemeinsame Lösung unmöglich machen. | Trennung der Konfliktparteien, externe Konfliktlösung |

Umgang mit Polarisierung in der Energiewende

Was ist Polarisierung?

Im Kern beschreibt Polarisierung das Auftreten von Meinungen oder Überzeugungen in entgegengesetzte Lager (s. dazu auch Konflikt-Know-How).

Polarisierende Konflikte sind gekennzeichnet durch …

- Starke Abweichung in den Positionen (Lagerbildung)

- Hohen Identitätsbezug (Werte/Überzeugungen)

- Emotionalität/Affektivität

- Geringe Kompromissbereitschaft

Zur Analyse von Polarisierung

Der niederländische Philosoph und Berater Bart Brandsma entwickelte ein Konzept für den Umgang mit und zur Steuerung von polarisierten Konflikten.

Polarisierung beschreibt er als „Wir-Sie-Denken“ – ein Denken in Gegensätzen.

Sein Konzept richtet sich an Akteure und Institutionen, die mit polarisierten Konflikten konfrontiert sind, wie z.B. Kommunalverwaltungen oder Bildungseinrichtungen.

Grundgesetze der Polarisierung (nach Brandsma)

- Polarisierung entsteht durch Identitätszuschreibungen: Unterschiede zwischen Gruppen oder Personen (z. B. Wirtschaft vs. zivilgesellschaftliche Interessengruppen, Politik vs. Bevölkerung) werden durch Zuschreibungen zu generalisierten Gewissheiten über die Identität der anderen Person oder Gruppe. Dabei wird die „Andersartigkeit“ oft als Bedrohung empfunden, was die eigene Gruppenidentität stärkt.

- Polarisierung braucht „Treibstoff“: Kontinuierliche Zuschreibungen und Bewertungen – ob negativ oder positiv – nähren das „Wir-Sie-Denken“.

- Polarisierung ist emotional: Gefühle wie Angst, Ärger oder Bedrohung sind Triebkräfte, die sachliche Argumente oft nicht durchbrechen können.

Diese drei Merkmale sind nach Brandsma Motor für Polarisierung.

Rollen der Polarisierung

Daneben braucht es Menschen oder Gruppen, die in fünf unterschiedlichen Rollen diese Merkmale zum Sprechen bringen:

- Die Aufwiegler (Pusher): Sie befeuern die Polarisierung, indem sie eine Seite bzw. einen „Pol“ besetzen und „die anderen“ verantwortlich machen. Aufwiegler glauben an ihre „Wahrheit“, sie nutzen Debatten, um für ihre Wahrheiten zu werben und sind nicht an Dialog oder Lösungen interessiert.

- Die Anhänger (Joiner): Sie schließen sich einem Pol an und werden dadurch Teil einer „Wir-Gruppe“. Sie suchen in Debatten Bestätigung für die Positionen ihrer „Wir-Gruppe“, um so auch weitere Anhänger zu gewinnen.

- Die Stillen (The Silent): Personen oder Gruppen in der Mitte, die sich keinem Pol anschließen. Sie sind oft differenziert, unentschlossen oder neutral. Die stille Mitte ist vielfältig, wird aber kaum wahrgenommen und ist Zielgruppe der Pusher.

- Die Brückenbauer (Bridge Builder): Sie versuchen, zwischen den Polen zu vermitteln und Vorurteile abzubauen. Oft bieten sie den Pushern jedoch eine Bühne und stärken unbeabsichtigt die Polarisierung, während die Personen oder Gruppen in der Mitte (The Silent) dabei weiter in den Hintergrund rücken.

- Der Sündenbock (Scapegoat): In eskalierenden Phasen werden Personen aus der Mitte oder neutrale Akteure (z. B. Behörden, Lehrer) als Schuldige angegriffen. Personen oder Gruppen, die sich nicht einem Pol anschließen, geraten dadurch in das Blickfeld der Aufwiegler (Pusher) und werden zu Sündenböcken gemacht.

Das Zusammenspiel dieser Rollen und die Kommunikation untereinander erhält polarisierte Konflikte am Leben.

Brandsma betont die Bedeutung einer sechsten Rolle: die unabhängigen Brückenbauer (wie z.B. Konfliktmoderator*innen, Mediatior*innen und Konfliktmanager*innen), die sich konsequent in die Mitte stellen, der stillen Mitte zuhören und deren Anliegen sichtbar machen. Diese Vermittler benötigen mediative Fähigkeiten, hohe Frustrationstoleranz und die Fähigkeit, eigene Überzeugungen zurückzustellen, um mit allen Gruppen empathisch in Austausch zu treten.

Zur Intervention nennt Brandsma vier „Game Changer“:

- Stärkung der Mitte: Statt sich auf die extremen Pole der Aufwiegler (Pusher) zu fokussieren, sollte die stille Mitte (The Silent) gehört und ihre Anliegen ernstgenommen werden.

- Fokus auf strittige Themen: Polarisierung entsteht oft durch ungelöste soziale Probleme und Missstände (z. B. „abgehängt sein“, „nicht gehört werden“). Diese Anliegen – und nicht die Identitätszuschreibungen an den extremen Polen – sollten in den Mittelpunkt gestellt werden, um Kooperationsbereitschaft zu stärken.

- Wechsel ins Mittelfeld: Kommunale Führungskräfte und Mitarbeitende sollten sich bewusst in die Mitte begeben, aktiv zuhören und unterschiedliche Perspektiven aufnehmen. Das wirkt depolarisierend.

- Mediative Fertigkeiten entwickeln: Aktives Zuhören, respektvolle Kommunikation und das Vermeiden von Parteinahmen sind entscheidend, um in polarisierenden Situationen deeskalierend zu wirken.

PRAXISEMPFEHLUNG

Erstellen Sie eine Typologie des Konflikts, indem Sie die fünf von Brandsma beschriebenen Rollen den beteiligten Akteuren/Akteursgruppen zuordnen.

- Welche Gruppen können Sie identifizieren?

- Wer nimmt die Rolle eines unabhängigen Brückenbauers ein?

Mitarbeitende in Kommunalverwaltungen kann dieser Schritt unterstützen, Polarisierungsprozesse im Rahmen von Beteilungsverfahren in der Energiewende einzuordnen, die jeweiligen Rollen beteiligter Akteure und Gruppen als auch die eigene Rollen reflektieren.

Möglichkeit von Dialog in polarisierten Debatten

Wie kann ich „Listen to learn“ (Grundlagen) konkret umsetzen?

- Kleingruppenformate – so kommen alle Menschen zu Wort

- Klare strukturierende Gesprächsregeln mit gleichberechtigten Sprech- und Zuhörzeiten

- Fragen, die auf die Erlebensebene lenken, z.B. „Wie geht es Ihnen mit…?“; „Welche Rolle spielt … in Ihrem Leben?“ und nicht „Was denken Sie zu…?“

- Die Bitte, von sich selbst zu sprechen („Ich-Botschaften“)

- Haltung und Gesprächsziel kommunizieren: Es geht um gegenseitiges Verstehen, nicht darum, mit Argumenten zu überzeugen oder eine Lösung finden.

- Grenzen ruhig und klar benannt kommunizieren: „Es ist okay, dass wir unterschiedliche Meinungen zur Energiepolitik vertreten, meine Grenze verläuft bei der Reduzierung meiner Positon auf ‚Ideologie‘.“

- Neugierig fragen, Widersprüche aufdecken und dabei kritisch und respektvoll bleiben.

Weiterführende Links

Konstruktiver Dialog

- Empfehlungen für einen konstruktiven Dialog – entstanden im Wissenschaftsjahr 2024 Freiheit.

„Sprechen & Zuhören“

- Ein Dialogangebot für Kommunen für den Umgang mit polarisierenden Themen von Mehr Demokratie e.V. Die Moderation kann angefragt oder in einer Tagesausbildung selbst erlernt werden .

Eskalationsbedrohte Dialogformate

- Ein Leitfaden zur Organisation und Moderation von kontroversen Bürgerversammlungen

- KI-Chatbot zur Moderation von eskalationsbedrohten Formaten: https://chat.openai.com/g/g-ByHLHG8o6-burgerdialog-coach

- Bürgerversammlung „Zurück zur Sachlichkeit”, Bautzen, 2019, Video

- Wahlforum zur Bundestagswahl 2021 Dresden II/Bautzen II, Video

- Mokros N. 10 Tipps: So begegnen Sie Rechtsextremismus professionell. Kindergarten heute – Das Leitungsheft. 2024; 17(4): 18-19

Polarisierung

- Quelle: Brandsma, Bart (2017): Polarisation. Understanding the dynamics of Us versus Them.

⟵

Werkstatt

Hintergrund

⟶