Grundlagen

inklusion

Warum Inklusion?

Zur Demokratie gehört, dass Einflussmöglichkeiten für alle Bürger*innen gleichermaßen gegeben sind bzw. sein sollen. Allen Menschen in Deutschland sollten daher die existierenden Möglichkeiten von Mitwirkung bewusst sein und die Möglichkeit zur Teilhabe gegeben werden. Es gibt jedoch nach wie vor bestimmte gesellschaftliche Gruppen, die über- bzw. unterrepräsentiert sind.

Doch neben diesem, auf den Grundwerten der Demokratie basierenden Aspekt, bringt inklusive Öffentlichkeitsbeteiligung auch Mehrwerte für Entscheidungsträger*innen:

- Perspektivenvielfalt kann zu besseren und ganzheitlichen Lösungen führen.

- Wenn sich mehr Menschen beteiligen, bekommen wenige, aber laute Stimmen ein stärkeres „Gegengewicht“. Es entsteht eine Balance unterschiedlicher gesellschaftlicher Stimmen.

Im Folgenden gehen wir stärker auf diese beiden Aspekte ein.

In Kürze

- Perspektivenvielfalt kann zu besseren und ganzheitlichen Lösungen führen. Durch eine insgesamt höhere und diverse Beteiligung erhalten laute, öffentlich stark wahrgenommene Stimmen ein stärkeres „Gegengewicht“.

Perspektivenvielfalt

Das Potenzial von Vielfalt ist in der Wirtschaft bereits erkannt und untersucht worden. Was in Wirtschaftsunternehmen gilt, lässt sich auch auf Politik übertragen.

Durch Perspektivenvielfalt:

- erhalten Entscheidungsträger*innen lokales Alltagswissen der Menschen in ihren Gemeinden und Kommunen, über das sie selbst nicht verfügen.

- sind formulierte Probleme und Prioritäten näher an den tatsächlichen Bedürfnissen und Werten der Bevölkerung.

- können passendere Lösungen gefunden werden, auf die Entscheidungsträger*innen oder Fachleute nicht kommen würden.

In Kürze

- Passende Lösungen entstehen durch Perspektivenvielfalt, weil lokales Alltagswissen aufgedeckt wird und sich politische Prioritäten stärker an den Bedürfnisse und Werten der Bevölkerung orientieren.

Balance unterschiedlicher Stimmen

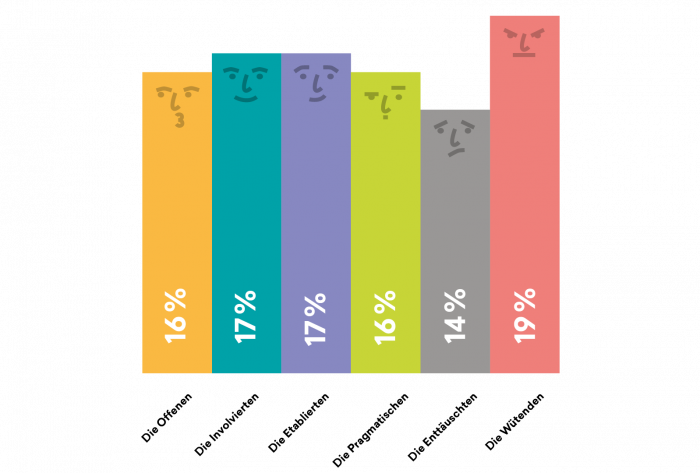

In der More in Common Studie „Die andere deutsche Teilung“, in der 2019 über 4.000 Menschen befragt wurden, wollten die Autor*innen verstehen, was Menschen in der Gesellschaft verbindet und was sie trennt. Mit Ansätzen aus Politikwissenschaft und Sozialpsychologie identifizierten sie sechs gesellschaftliche Typen mit unterschiedlichen Werte- und Moralvorstellungen. Benannt haben die Autor*innen die unterschiedlichen Typen nach ihrem jeweiligen Verhältnis zur Gesellschaft.

Die Vorstellung dieser sechs gesellschaftlichen Typen dient hier insbesondere dazu, unterschiedliche gesellschaftliche Perspektiven kennenzulernen und zu verstehen. Sicherlich wird sich nicht jede*r Einzelne in der vorgeschlagenen Kategorisierung wiederfinden. Wer dennoch neugierig ist, kann hier den Test machen.

An den äußeren beiden Polen befinden sich die Wütenden und die Offenen. Insbesondere ihre Stimmen werden im öffentlichen Diskurs stark wahrgenommen. Dadurch kann die Gesellschaft polarisierter wirken als sie es tatsächlich ist.

Während 80% der Wütenden den gesellschaftlichen Wandel z.B. als zu schnell empfindet, begrüßen 59% der Offenen ihn als Notwendigkeit.

Zwischen diesen beiden Polen liegen 64% der Gesellschaft. Wenn die im gesellschaftlichen Diskurs bisher weniger wahrgenommenen Stimmen stärker einbezogen werden, erhalten auch ihre Perspektiven Einzug in die gesellschaftliche Debatte. Sie in den Blick zu nehmen, zu aktivieren und adressieren könnte ein wichtiger Hebel in Bezug auf die gesellschaftliche Transformation der Energiewende sein.

Die sechs gesellschaftlichen Typen im Detail

Weiterführende Links

- ausführliche Studie von More in Common „Die andere deutsche Teilung: Zustand und Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft“

In Kürze

- Durch Aktivierung der Mitte zwischen zwei gegegensätzlichen, öffentlich stark wahrnehmbaren, Positionen, kann sich das Machtverhältnis von wenigen „Lauten“ verschieben. Die vielen, in der Öffentlichkeit nicht hörbaren, Stimmen erhalten mehr Einfluss.

Hürden & Privilegien

Beteiligung ist theoretisch ein demokratisches Recht – aber faktisch ein soziales Privileg. Menschen sind sich ihrer Privilegien häufig nicht bewusst. Sie sind jedoch entscheidend dafür, wie stark der eigene Einfluss ist. Nicht alle Menschen haben die gleichen Voraussetzungen, sich zu beteiligen. Bestimmte Gruppen werden über bestehende Beteiligungsprozesse weniger erreicht. Diese Ausschlüsse sind nicht zufällig, sondern Ausdruck struktureller Ungleichheiten, die viel mit bestehenden Diskriminierungsformen in unserer Gesellschaft zu tun haben.

Überrepräsentiert sind

- Menschen mit hohen formalen Bildungsabschlüssen.

- Erwerbstätige und einkommensstärkere Gruppen.

- Menschen ab 50 Jahren.

- Männliche Personen.

- weiße Menschen.

Unterrepräsentiert sind

u.a. folgende Gruppen, die BETEILIGT speziell in den Fokus stellt. BETEILIGT liegt dabei ein intersektionales Verständnis zu Grunde und der Versuch möglichst diskriminierungssensibel vorzugehen.

- Kinder und Jugendliche, insbesondere solche, die geringere Zugänge zu Information und Bildung durch ihre familiäre, ökonomische und/oder Wohnsituation haben.

- Menschen mit Behinderung, die in Deutschland auf vielfältige Barrieren stoßen und deren Recht auf Mitsprache, Mitgestaltung und Mitbestimmung immer noch deutlich eingeschränkt ist.

- Menschen, für die Sprache ein Exklusionspotential darstellen kann, etwa Menschen mit Migrationsbiografie oder geringer formaler Bildung

Wenn wir Diversität in demokratischen Prozessen fördern wollen, müssen wir Zugänge und Zugangshürden in den Blick nehmen. Eine sehr gute Bestandsaufnahme hat das Programm Wissenschaft im Dialog mit Blick auf Wissenschaftskommunikation erarbeitet, die genauso für Beteiligungsprozesse anwendbar ist.

Das Poster „Wen erreicht Wissenschaftskommunikation nicht“ zeigt konkrete Beispiele für Ausschlussfaktoren, unterteilt in „individuelle Faktoren“, „soziale Faktoren“ und „strukturelle Bedingungen“.

Eine Ergänzung zu diesem Poster als eine „strukturelle Bedingung“ stellt die Digitale Teilhabe dar. Nicht alle Menschen haben Zugang zu digitalen Endgeräten oder Kompetenzen im Umgang mit diesen. In unserer immer digitaler werdenden Welt, werden diese Menschen häufig vergessen. Dies trifft z.B. Senior*innen oder auch Menschen mit Behinderungen, die an bestimmte Informationen dadurch gar nicht erst gelangen.

Nicht-Beteiligung kann auch ein Privileg sein, weil man z.B. eine gewisse gesellschaftliche Norm erfüllt, die für einen persönlich Vorteile mitbringt. Warum sollte ich mich für Barrierefreiheit einsetzen, wenn ich mich überall gut fortbewegen kann? Was hat es mit mir zu tun, wenn Menschen aufgrund ihres Aussehens oder ihres Namens Rassimus erfahren, z.B. schwieriger eine Wohnung bekommen? Wenn meine finanzielle Lage mir erlaubt, über die Umrüstung auf Photovoltaik und Wärmepumpe langfristig Geld zu sparen, was kümmert mich dann, wenn die Strompreise durch die CO2-Besteuerung steigen?

Es gibt strukturelle Ungleichheiten in der Gesellschaft: Macht und Einfluss ist ungleich verteilt. Sie laufen entlang entgegengesetzter Kategorien – männlich gegenüber weiblich/divers, weißsein gegenüber Schwarzen Menschen oder People of Color, reich gegnüber arm, deutsch gegnüber nicht-deutsch, hoher gegnüber niedriger Bildungsabschluss, able-bodied gegnüber be_hindert. Um strukturelle Ungleichheiten in der Gesellschaft zu adressieren ist daher wichtig, dass Menschen sich ihrer Privilegien, die für sie eine Normalität darstellen, bewusst werden.

Weiterführende Links

- Glossar Diskriminierung/ Rassismuskritik der Universität zu Köln

- Bildungslücke Rassismus mit Lernmaterial für rassismus- und machtkritisches Denken und Handeln.

- Praxishandbuch Inklusion der Aktion Mensch mit umfassenden Anleitungen für die Planung, Umsetzung und Verstetigung von inklusiven Projekten.

- umfassende Werkzeugbox von jugendgerecht.de zur Stärkung junger Menschen in der Beteiligungspraxis.

Privilegien reflektieren

Um strukturelle Barrieren abzubauen, müssen sie zunächst erkannt und verstanden werden. Dazu gehört auch ein Bewusstsein für die Privilegien jener, die leichter Zugang zu Beteiligung haben. Wie privilegiert sind Sie? Machen Sie den Test!

Auswertung

» 15–19 Mal „nein“

Sie verfügen über mehrere strukturelle Privilegien, die Ihre Teilhabe erleichtern. Es ist wichtig, sich dieser Vorteile bewusst zu sein und Räume aktiv mitzugestalten, die für alle zugänglich sind.

» 10–14 Mal „nein“

Sie erleben in einigen Bereichen Vorteile, in anderen möglicherweise erste Barrieren. Ihre Perspektive kann helfen, Brücken zwischen privilegierten und benachteiligten Gruppen zu schlagen.

» 0–9 Mal „nein“

Sie sind wahrscheinlich mit strukturellen Hürden konfrontiert, die Ihre Teilhabe erschweren. Ihre Erfahrungen sind zentral für die Gestaltung gerechter Beteiligungsprozesse.

In Kürze

- Die eigenen Privilegien zu kennen ist für eine Sensibilisierung bezüglich bestehender struktureller Ungleichheiten hilfreich. Personen, die von strukturellen Ungleichheiten in der Gesellschaft betroffen sind, erfahren weniger politische Repräsentanz. Eine gerechte Beteiligungspraxis sollte diese Ungleichheiten mitdenken und ausgleichen.

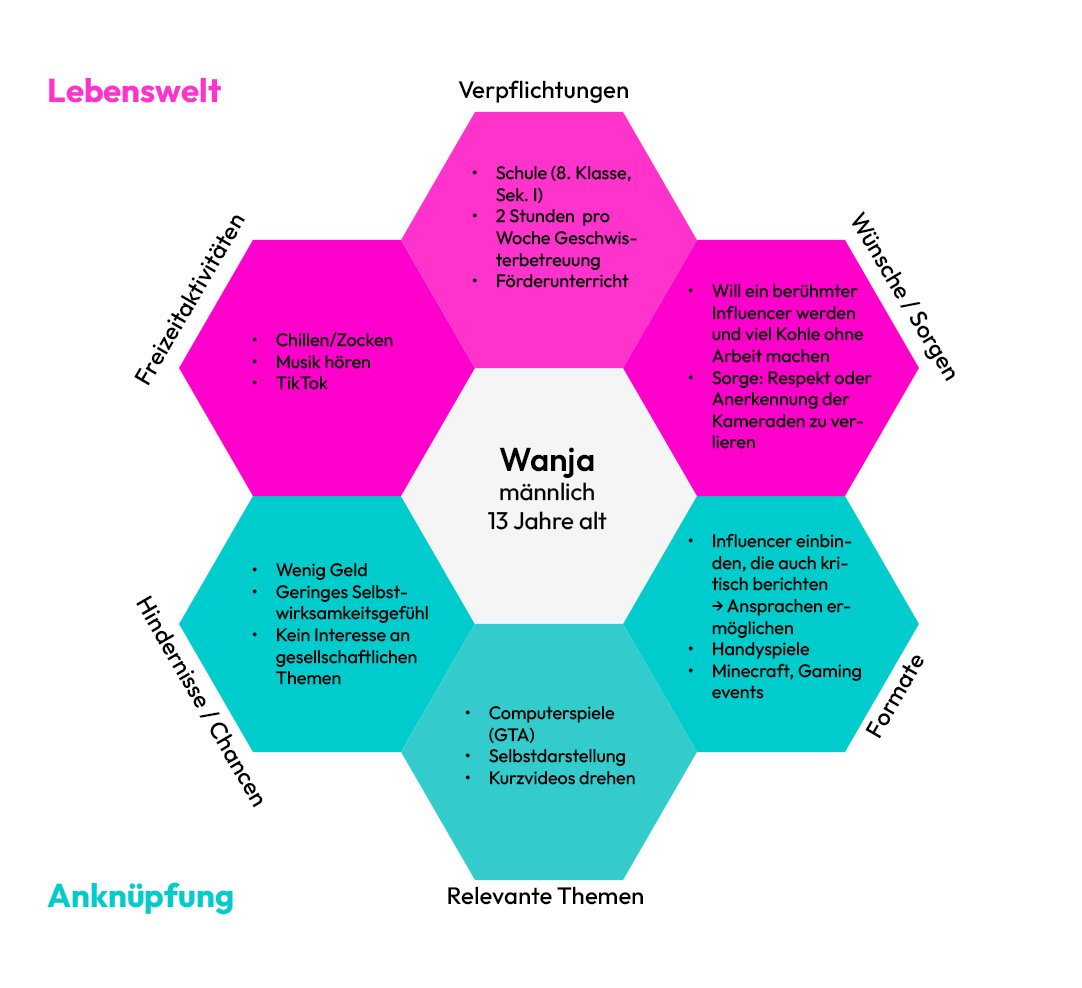

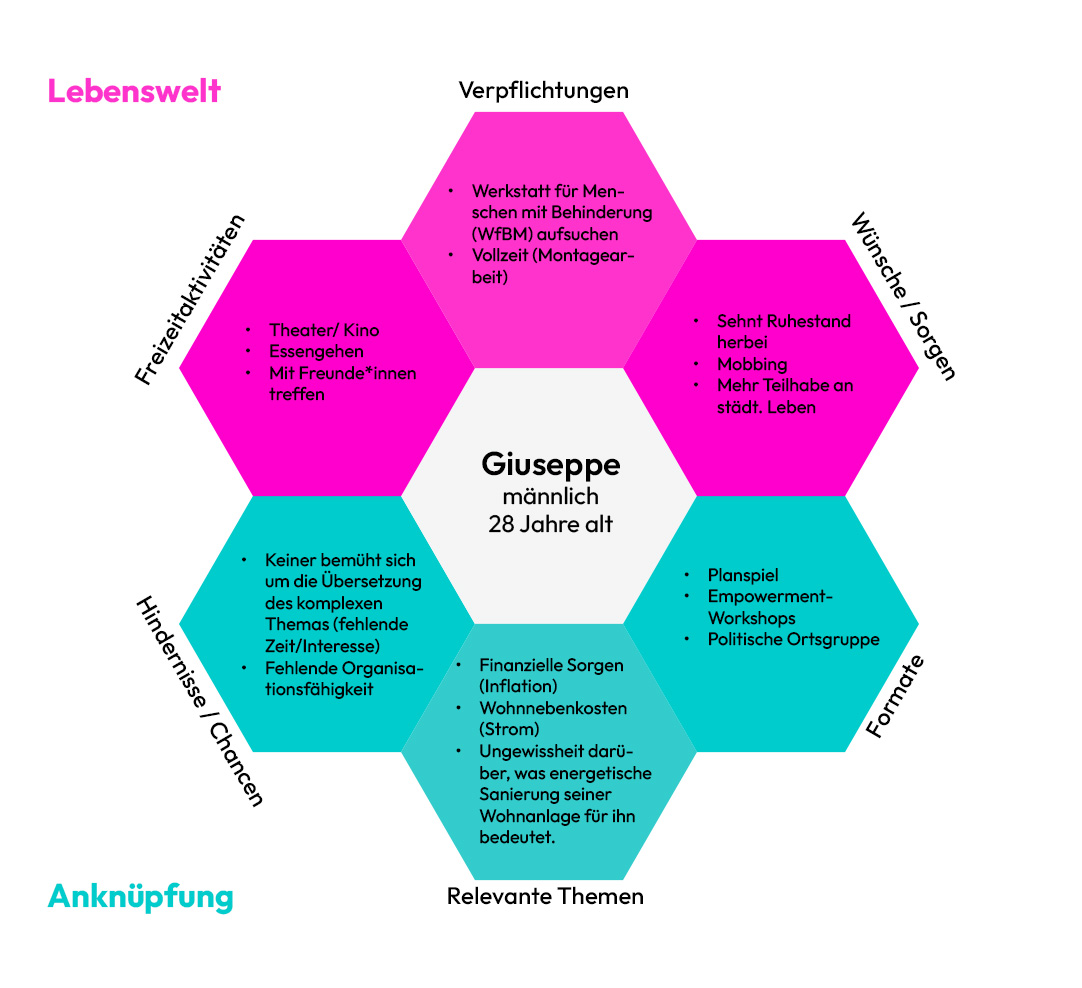

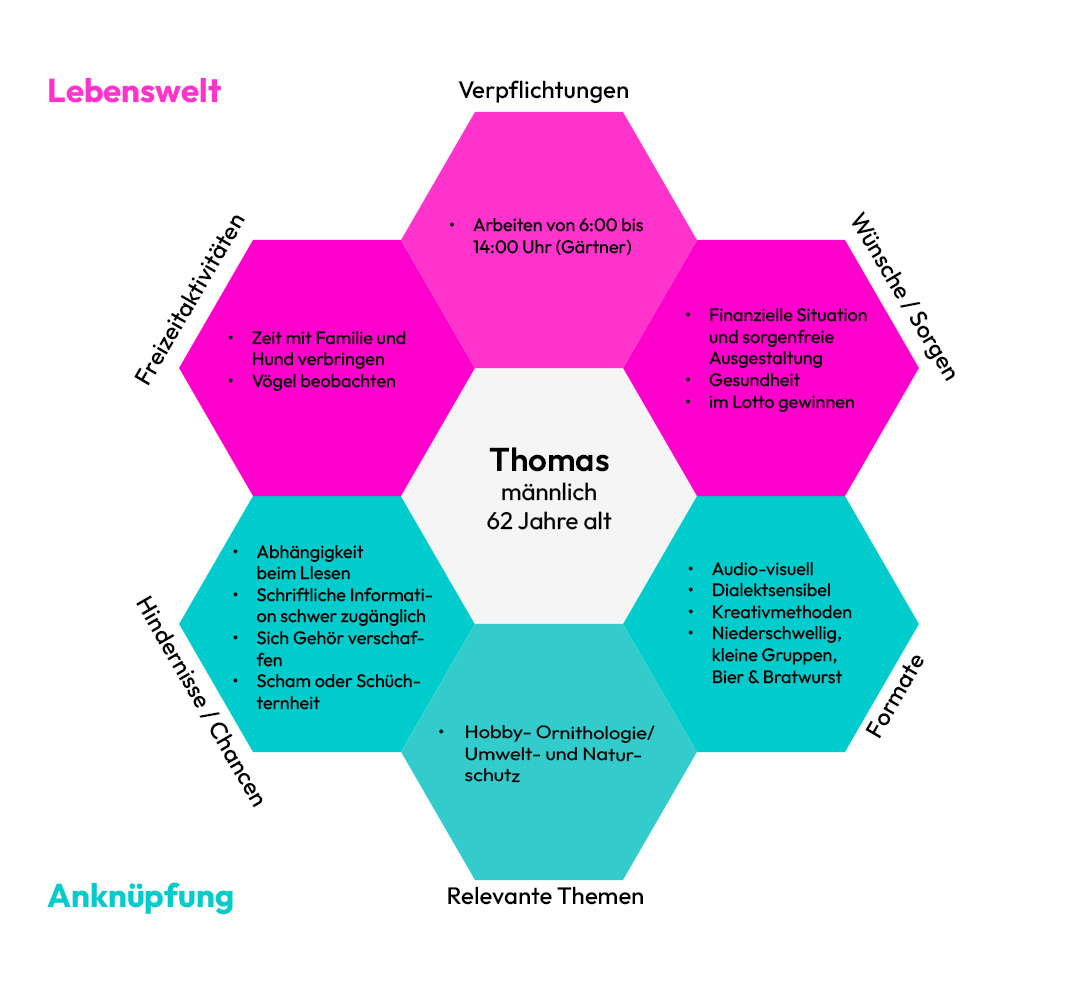

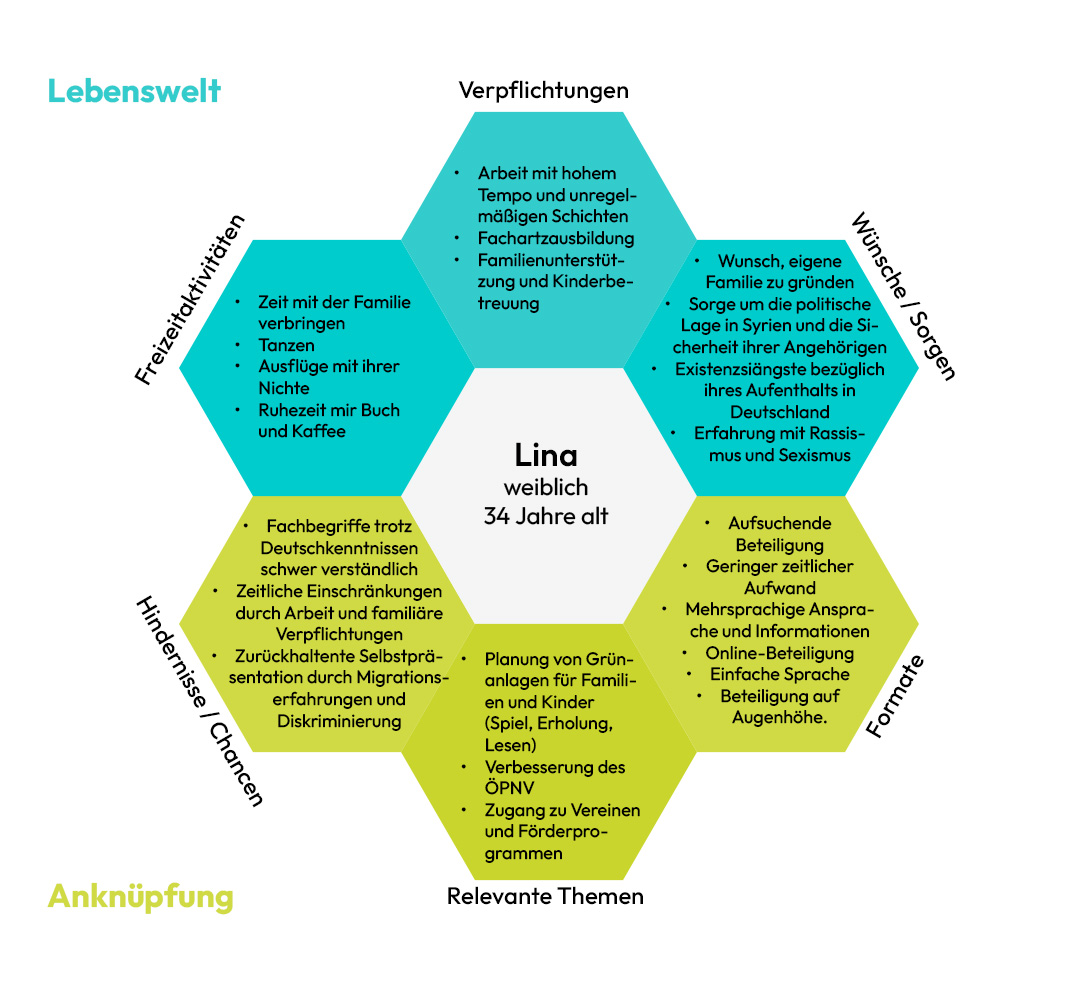

Die Persona-Methode

Der Ansatz kommt aus dem „Design Thinking“ und lässt sich auch auf Beteiligungsprozesse übertragen. Die Persona-Methode hilft dabei, sich systematisch mit dem Lebensalltag verschiedener Menschen auseinanderzusetzen – mit ihren Gewohnheiten, Bedürfnissen und den strukturellen Barrieren, denen sie begegnen. Durch die Entwicklung fiktiver, aber realistischer Personenbeschreibungen können wir uns vorstellen, welche Hindernisse bestimmte Personengruppen im Alltag erfahren. In einem nächsten Schritt können wir überlegen, wie wir diese Menschen gezielt ansprechen und ihnen Teilhabe ermöglichen können.

Wichtig dabei: Die Methode birgt das Risiko, bestehende Stereotypen zu reproduzieren. Daher sollten die Personas auf Basis konkreter Erfahrungen, Recherche und möglichst im Austausch mit Vertreter*innen der jeweiligen Gruppen zu entwickeln – nicht auf Grundlage von Annahmen oder Klischees. Die Methode braucht kritische Reflexion und Auseinandersetzung mit struktureller Benachteiligung und diversen Lebensrealitäten der Menschen.

Die folgenden Beispiele sind Personas, die im Rahmen des BETEILIGT-Projekts entwickelt wurden. Sie verdeutlichen strukturelle Ungleichheiten anhand einzelner Lebenssituationen. Zugleich zeigen sie, was Intersektionalität bedeutet: Menschen bewegen sich immer in mehreren sozialen Kategorien gleichzeitig, etwa Geschlecht, Hautfarbe, Religion, sexuelle Orientierung oder Be_hinderung. Diese Kategorien können auch durch Fremdzuschreibungen entstehen und wirken, weil ihnen gesellschaftliche Bewertungen und Machtverhältnisse zugrunde liegen. Häufig überschneiden sich mehrere solcher Merkmale in einer Person. Diese Überschneidungen können dazu führen, dass Menschen spezifische Formen von Diskriminierung erfahren – nicht, weil sie „mehr Merkmale haben“, sondern weil sich Macht- und Ungleichheitsverhältnisse in ihrer Lebensrealität auf besondere Weise kreuzen.

Zusätzlich gibt es natürlich nicht die eine migrantische Perspektive, die eine junge Perspektive oder die eine Perspektive von Menschen mit Behinderung, sondern eine große Heterogenität. Mit mindestens zwei Personas pro „Gruppe“ soll zumindest etwas Vielfalt innerhalb der jeweiligen Gruppen abgedeckt werden.

Aus der Praxis

Ein anschauliches Beispiel, das zeigt, was strukturelle Ungleichheiten in Bezug auf Beteiligung bedeuten können, ist das Hackathon-Projekt des MIT Boston „Make the breast Pump not suck“.

Es handelte sich hierbei um einen Ideensprint im Rahmen eines Design Thinking Prozesses des MIT mit dem Ziel, eine bessere Milchpumpe zu entwickeln (Hintergrund ist hier auch die sehr kurze Mutterschutzzeit in den USA).

Sie luden zunächst Produktentwickler*innen, Unternehmen, etc. ein, da diese ihnen für die Entwicklung des Produkts am naheliegendsten erschienen. Dabei entstanden neue und innovative, aber auch teure Produkte. Viele Frauen, die besonders davon betroffen sind, früh an ihren Arbeitsplatz zurückkehren zu müssen, können sich diese jedoch nicht leisten.

Die Organisator*innen entschieden sich also für eine Neuauflage und stellten Schwarze Frauen in den Fokus ihrer gesamten Planungsstrategie – vom Kontaktaufbau und der Ansprache der Zielgruppe bis hin zur Gestaltung der Veranstaltung. Ergebnisse dieser zweiten Auflage waren struktureller Art – es ging nicht mehr länger um ein neueres, technisch innovativeres Produkt, sondern um die Ursache für eben jenes, nämlich die kurze Mutterschutzzeit in den USA; von der Schwarze Frauen stärker betroffen sind als weiße Frauen.

Manchmal geht es also darum, zu überlegen, wer sonst häufig vergessen wird, aber absolut relevant für die Erreichung des Beteiligungsziels ist.

Weiterführende Links

- Geschichte des Hackathons entnommen aus dem Vortrag „Building Foyful Futures“ von Alexis Hope im Rahmen der re:publica 2019

- Handbuch zu „Design Thinking“ mit Grundlagen und Anleitungen

In Kürze

- Durch die Entwicklung fiktiver, aber realistischer Personenbeschreibungen können wir uns vorstellen, welche Hindernisse bestimmte Personengruppen im Alltag erfahren. In einem nächsten Schritt können wir überlegen, wie wir diese Menschen gezielt ansprechen und ihnen Teilhabe ermöglichen können.

⟵

Grundlage

Grundlagen

⟶