Werkstatt

Ziele & Zielgruppen

Zielformulierung

Die eigene Motivationsgrundlage für die geplante Beteiligung ist entscheidend für die Zielsetzung. Und eine klare Zielsetzung ist essenziell für die Gestaltung von Beteiligung.

Zielebene 1: Übergeordnetes Ziel

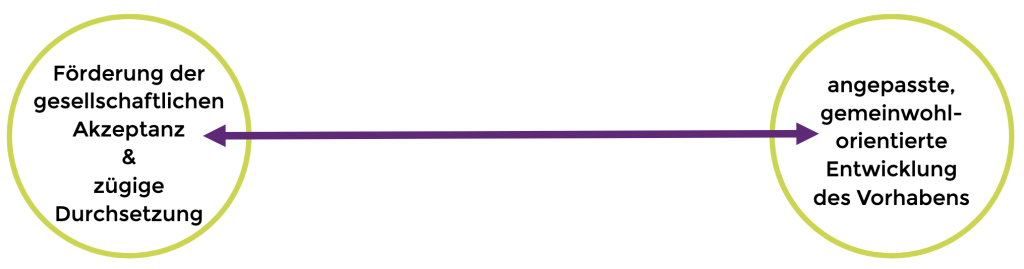

Das übergeordnete Ziel ist unser zentrales Ziel, das wir mit dem Beteiligungsprozess erreichen wollen. Das Ziel wird voraussichtlich zwischen den unter Grundlagen/ Beteiligung eingeführten Polen liegen:

Wichtig ist, zu benennen, in welchem Bereich Beratung und/oder Mitgestaltung möglich sind und wo Entscheidungen bereits feststehen, also Akzeptanz gefördert werden soll.

!

Wenn der Prozess ausschließlich auf die Förderung gesellschaftlicher Akzeptanz abzielt, ohne dabei den Beteiligten die Möglichkeit zur Mitgestaltung zu geben, handelt es sich um einen Informations- und nicht um einen Beteiligungsprozess.

Formulierungsvorschläge Zielebene 1

- Die Beteiligten kennen das Vorhaben und können die Kausalitäten zum aktuellen Planungsstand nachvollziehen.

- Die Beteiligten haben gemeinsam für [Handlungsfeld / Gestaltungsraum xyz] Lösungsansätze entwickelt, die die unterschiedlichen Interessen berücksichtigen.

Zielebene 2: Stufenziele

Aus dem übergeordneten Ziel ergeben sich Ziele für die einzelnen Beteiligungsstufen:

Stufe 1: Informieren

Welche Informationen brauchen die Beteiligten, damit sie sich aktiv in den Prozess einbringen können?

Dies betrifft:

- Fachwissen über Energiewende

- konkrete Informationen zu dem Vorhaben

- Informationen über den Planungs- und Entscheidungsprozess

- Transparenz über die Gestaltungsräume der Beteiligten

Formulierungsvorschläge Stufenziel 1 Informieren

- Die Beteiligten kennen das Vorhaben und sowie die (rechtlichen/städteplanerischen /…) Rahmenbedingungen.

- Die Beteiligten haben einen Überblick über den kommunalen Planungsprozesse und die involvierte Akteur*innen.

- Die Beteiligten kennen Zielsetzung und Ablauf des Beteiligungsprozess und wissen, in welchen Bereichen sie sich einbringen können und mitentscheiden können.

Stufe 2: Konsultieren

Zu welchem Handlungsfeld / Gegenstand wird eine Konsultation durch die Beteiligten gewünscht? Welche konkreten Fragestellungen / Aspekte sollen die Beteiligten beraten?

Formulierungsvorschläge Stufenziel 2 konsultieren

- Die verschiedenen Perspektiven innerhalb der Kommune auf die Frage xyz wurden von allen Beteiligten gehört und verstanden.

- Die dahinter liegenden Interessen wurden sichtbar gemacht und gemeinsam diskutiert.

- Eine (oder mehrere ) gemeinsame Position(en) wurde in Handlungsempfehlungen formuliert.

Stufe 3: Mitgestalten

Welchen Teil des Vorhabens können die Beteiligten mitgestalten? welche konkreten Aspekte und in welchem Maße? Wo sind Grenzen der Mitgestaltung?

Formulierungsvorschläge Stufenziel 3 Mitgestalten

- Die verschiedenen Perspektiven innerhalb der Kommune auf die Frage xyz wurden von allen Beteiligten gehört und verstanden.

- Die dahinter liegenden Interessen wurden sichtbar gemacht und gemeinsam diskutiert.

- Ein gemeinsamer Vorschlag für die Ausgestaltung von xyz wurde unter Berücksichtigung der verschiedenen Interessen und mit Blick auf das kommunale Gemeinwohl entwickelt.

!

Stellen Sie Transparenz über die jeweiligen Gestaltungsräume innerhalb des Beteiligungsprozesses her, sowie darüber, wie im weiteren mit den Ergebnissen des Prozesses verfahren wird und wie die Beteiligten über den weiteren Arbeitsstand informiert werden.

ErgebnissE

Neben den Zielen ist es wichtig, konkrete Ergebnisse für den Prozess zu formulieren. Auch diese lassen sich den Zielebenen zuordnen. Für die Festlegung der gewünschten Ergebnisse ist es sinnvoll, auf die anschließende Verwendung zu schauen:

- Welche Akteur*innen werden mit dem Ergebnis arbeiten?

- Welche konkreten Informationen muss das Ergebnis enthalten, damit es für die nachfolgenden Arbeitsprozesse anknüpfungsfähig ist?

- In welcher Form müssen diese Informationen vorliegen (bspw. Kriterienkatalog, kommentierte Planungsskizze,…)?

Hier ist es sinnvoll, bereits am Anfang möglichst präzise zu formulieren, in welcher Form und Tiefe die Ergebnisse vorliegen sollen.

Mögliche Ergebnisse können sein

Zielebene 1, übergeordnetes Ziel

- Ein Empfehlungspapier mit 3 verschiedenen Planungsszenarien und Kriterien für die Umsetzung des Vorhabens.

Zielebene 2, Stufenziele

Information

- Handout mit inklusiv verfassten Informationen zu Projekt und Verfahren

Konsultation

- Stimmungsbild zu geplanten Vorhaben

- Handlungsempfehlungen für die weitere Entwicklung des Vorhabens

Mitgestaltung

- Kriterienkatalog für weitere Planungsschritte

- entwickelte Szenarien als Grundlage für die weitere Planung

- Leitlinien für die Verwendung der kommunalen Mehreinnahmen

Zielgruppen

Teilnehmenden-Mix

Wenn Ihre Ziele klar sind, sollten Sie als nächstes überlegen, welche Menschen zur Erreichung besonders bedeutend sind.

!

Manchmal ist die Zielgruppe, die Ihnen hier als erstes in den Sinn kommt, vielleicht nicht die geeignetste zur Erreichung Ihres Ziels! Denken Sie an die Geschichte des Hackathons vom MIT Boston aus den Grundlagen/Inklusion!

Um Menschen zu erreichen, die unterrepräsentiert sind, müssen ihre spezifischen Bedarfe und Barrieren von Anfang an zentral in die Planung des Beteiligungsprozesses einbezogen werden. Dabei ist zu beachten: Unterrepräsentierte Gruppen sind nicht homogen – sie haben unterschiedliche, teils auch widersprüchliche Bedürfnisse. Diese in der Konzeption von Beteiligungsprozessen zu berücksichtigen ist maßgeblich um der derzeitigen Situation der Über- und Unterrepräsentation zu begegnen.

Die Auswahl der Teilnehmenden hat bereits einen großen Einfluss auf den weiteren Prozess und auch seine öffentliche Wahrnehmung sowie die damit verbundene gesellschaftliche Akzeptanz.

Sie können die Auswahl mehrstufig gestalten und sich im ersten Schritt einen überblick über mögliche zu beteiligende Akteur*innen machen – auch als „Mapping“ bezeichnet. Im zweiten Schritt treffen Sie dann aus dem Mapping eine Auswahl.

Überlegungen für das Mapping:

- Gehen Sie vom Ziel aus: Was wollen Sie mit dem Prozess erreichen und was bedeutet das für die Zusammensetzung?

- Beziehen Sie vorhandene kommunale Expertise ein: Welches Wissen, welche Erfahrung brauchen Sie für die Erreichung Ihrer Ziele?

- Schaffen Sie Perspektivenvielfalt: Welche Perspektiven gibt es in Ihrer Kommune, die häufig zu Wort kommen, welche, die eher unterrepräsentiert sind? Stellen Sie einen guten Mix sicher, nutzen Sie dazu gerne auch demografische Daten der Kommune.

- Binden Sie unterschiedliche Positionen ein: Beziehen Sie sowohl Kritiker*innen des Vorhabens ein als auch Befürworter*innen (sofern Sie diese bereits im Vorfeld identifizieren können) und vor allem die Gesellschaftliche (häufig leise) Mitte.

- Binden Sie Personen mit und ohne Erfahrung in Beteiligungsprozessen und ähnlichen Formaten ein.

Mit einer durchdachten Zusammensetzung können Sie hier schon eine Grundlage für eine konstruktive Arbeitsatmosphäre schaffen.

Weiterführende Links

Methoden zur auswahl

- Beim klassischen Stakeholder-Mapping brainstormen Sie potenzielle Teilnehmende innerhalb thematischer Cluster.

- Bei der Projektumfeld-Analyse (PUMA) können Sie darüber hinaus weitere Faktoren wie Einfluss auf und Nähe/Distanz zu dem Beteiligungsgegenstand mit ein.

Zu Beachten:

- Achten Sie auf ein ausgewogenes Verhältnis von Menschen verschiedener soziokultureller Hintergründe, verschiedenen Geschlechts, Alter, ethnischer Zugehörigkeit usw.

- Vermeiden Sie Alibipolitik (engl. „Tokenism“): Wenn Personen die einzige „andere” Stimme sind, ist es für diese schwerer, sich einzubringen.

- Vielfalt spiegelt sich bestenfalls auch im eigenen Team wider.

- Die Zuschreibung als „beteiligungsfern“ kann selbst zur Barriere werden.

Zielgruppenanalyse

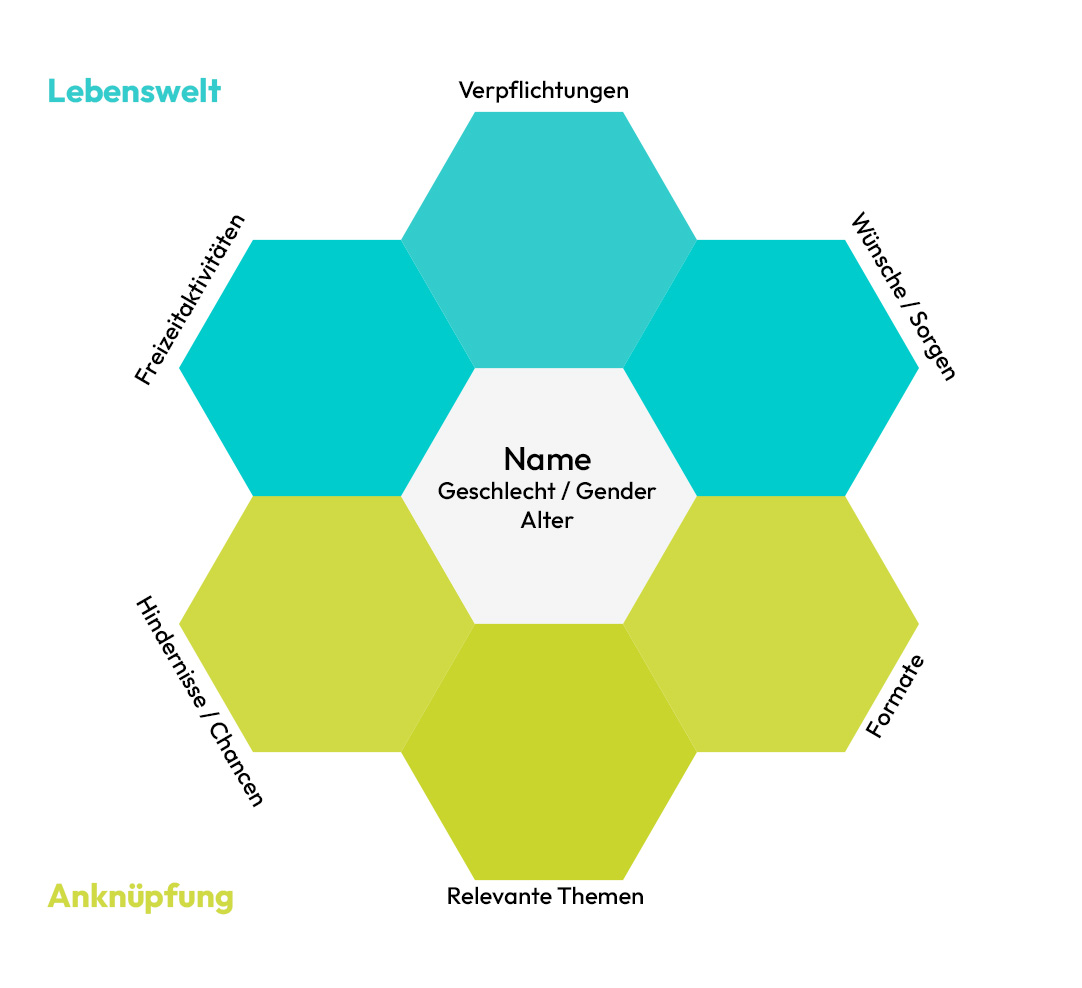

Die Persona-Methode kann für die genauere Analyse meiner gewählten Zielrguppe verwendet werden. Die Methode unterstützt, eine fiktive Person zu entwickeln – mit Details zu ihrem Alltag, ihren Wünschen, Sorgen und Hoffnungen – und diese in den Kontext von Beteiligung zu übertragen. Sie zeigt auf, wo Personen strukturelle Ungleichheiten erfahren und ermöglicht so anschließend leichter, Ihren Beteiligungsprozess passgenau zu planen. Sie lässt auch Annahmen zur Lebenswelt und so auch zum Erfahrungswissen und dem Grad an Fach- und politischem Wissen treffen.

Folgende Fragen können Sie sich in Bezug auf die fiktive Person, die Sie entwickeln, stellen. Unter den Links finden Sie jeweils zu den genannten Kategorien.

- Barrieren:

Mit welchen Barrieren seht sich die Person konfrontiert, um an dem Prozess teilzunehmen?

→ weiterführende Informationen finden Sie im Kapitel „Inklusion: Hürden & Privilegien“ - Kanal / Medium:

Wie erreichen wir die Person / erhalten wir Zugang / können Sie über den Prozess und das Vorhaben informieren?

→ weiterführende Informationen finden Sie im nächsten Kapitel „Ansprache: Kanal / Medium“ - Sprache:

Welche sprachlichen Hürden bestehen, was muss sprachlich bei der Ansprache und Information der Person beachtet werden?

→ weiterführende Informationen finden Sie im nächsten Kapitel „Ansprache: Stil & Sprache“ - Formate:

Welche Formate können mit Blick auf die vorhandenen Barrieren geeignet sein, um die Person einzubinden?

→ weiterführende Informationen finden Sie in dem Werkstattkapitel „Prozessgestaltung: Formate“ - Lernen:

Welche Lernerfahrungen und Gewohnheiten bringt die Person mit? Welche Hürden sind ggf. für die Person mit Lernen verbunden?

→ weiterführende Informationen finden Sie in den Grundlagen im Kapitel „Inklusion: Lernen in Beteiligungsprozessen“

Rekrutierung

Wenn Sie sich für Ihre Zielgruppen entschieden haben, ist der nächste Schritt, die Ansprache dieser zu planen. Bisher gängige Auswahlmechanismen, die in einem Prozess auch gemischt werden könnten oder sogar sollten, sind:

Offene Teilnahme

Hinter der „Offenen“ Teilnahme verbirgt sich eine Ansprache, die sicherlich noch weit verbreitet ist. Die Veranstaltung steht allen Bewohner*innen prinzipiell offen, die Kommunikationskanäle sind z.B. die üblichen Kommunikationskanäle der Stadt. Die Folge ist allerdings, dass Menschen, die der Einladung folgen, häufig nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung der Kommune sind.

Gezielte Rekrutierung

Die Gezielte Rekrutierung ist die Vorgehensweise aus dem Beispiel des Hackathons des MIT: Weniger aktive Gruppen werden aktiv eingeladen, etwa durch Quartiersmanager*innen.

Zufallsauswahl

Bei der Zufallsauswahl, dem Modell der Bürger*innenräte, werden Teilnehmer*innen nach bestimmten Kriterien per Los bestimmt, um eine repräsentative Gruppe zu gewährleisten. Die Zufallsauswahl stellt eine bestimmte Form der gezielten Rekrutierung dar.

Grundsätzlich ist es für Ihre Planung ratsam, wo immer möglich, mit der gezielten Rekrutierung oder der Zufallsauswahl zu arbeiten. Dies bedeutet zwar einen höheren Aufwand bei der Rekrutierung, hat aber gleichzeitig viele Vorteile im Hinblick auf Inklusion und Konfliktsensibilität. Sie können diese Rekrutierungsformen auch kombinieren, also bspw. für einem Prozess 20 Beteiligte gezielt auswählen und ansprechen und fünf weitere Plätze per Zufallsauswahl besetzen.

Mit der sogenannten „offenen Teilnahme“ sind inklusive konfliktsensible Beteiligungsprozesse nur schwer möglich, da die Teilnehmenden nicht bekannt sind und es daher kaum möglich ist, sich im Vorfeld intensiv mit den beteiligten Personen, ihren Erfahrungen, möglichen Konfliktdynamiken, etc. auseinanderzusetzen und diese zu analysieren.

Ansprache

Kanal / Medium

Bevor wir in die Analyse der Zielgruppe gehen, ist wichtig darauf hinzuweisen, dass die Wahl der Zielgruppe Auswirkungen auf die Art der Ansprache hat – welche Kommunikationskanäle Sie nutzen und welche Sprache und welches Format Sie für die Ansprache wählen sollten.

Denn: egal, wie und wo Sie Ihren Beteiligungsprozess ankündigen und bewerben, Sie treffen immer eine Entscheidung in Bezug auf die Auswahl der Teilnehmenden. Auch wenn Sie „offen“ über die Website des Rathauses bewerben, ist dies eine Entscheidung in Bezug auf die Auswahl der Teilnehmenden, denn viele Menschen könnten vielleicht theoretisch Zugriff haben, nutzen ihn allerdings praktisch nicht!

Mögliche Kanäle

Wenn Menschen, die ich erreichen möchte, auf bestimmten Kommunikationswegen nicht zu erreichen sind, dann sollte ich diese für meine Kommunikationsstratgie nicht nutzen. Mögliche Kanäle, über die ich Menschen erreichen kann, sind:

- Brief

- Social Media

- Aushänge und Plakate, nicht nur im Stadtzentrum, sondern auch in äußeren Bezirken

- Lokale Medien: Anzeiger, Tageszeitung, Radio, lokale Blogs, Nachbarschaftsmagazine, o.ä.

- Direkte Ansprache an Orten, wo sich die Zielgruppe aufhält (Quartierszentren, Gruppentreffen, öffentliche Plätze, religiöse Orte, etc.)

- Kommunale Multiplikator*innen/ Menschen, die bereits engen Kontakt zur gewählten Zielgruppe haben.

Gerade bei Zielgruppen, zu denen Sie bislang wenig Berührungspunkte hatten, ist ein Vertrauens- und Beziehungsaufbau wichtig. Da Sie dies nicht von Tag 1 selbst erreichen können, beziehen Sie eine „Intermediäre Ebene“ ein, die bereits guten Kontakt und insbesondere ein tiefgreifendes Verständnis für die Zielgruppe hat.

Stil & Sprache

In Bezug auf die Art und Weise, wie Sie Ihre Zielgruppe adressieren, entscheiden Sie sich für einen speziellen Stil. Der Stil ist bestimmt durch:

- die Sprache, die Sie wählen.

- das gewählte Medium (ein Brief hat einen anderen Stil als eine Social Media Nachricht, die sich auch je nach Plattform vom Stil unterscheiden)

- die Darstellung, die Sie wählen, z.B. das Verhältnis von Sprache zu Visueller Kommunikation oder eine rein visuelle Kommunikation in Form von Bildern oder Grafiken.

Sprache kann ausschließend wirken. Sicherlich sprechen wir unbewusst häufig auf eine Art und Weise, die einem Gegenüber Verständnis erschweren. Darüber zu reflektieren ist wichtig, um die Verwendung von Sprache in Beteiligungsprozessen möglichst inklusiv, möglichst barrierearm zu gestalten.

Welche Situationen können zu sprachlichen Barrieren führen?

- Unterschiedliche Sprachen (Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch, etc.)

- Unterschiedliche durch den Ort oder das Alter geprägte Sprachen (Dialekte, „Jugendsprache“, lokale Ausdrücke und Sprichwörter)

- Körperliche/ psychische Einschränkungen

- Unterschiedliche Wissensstände

Einen guten ersten Einstieg, worauf wir achten können, vermittelt das „Handbuch einfache Sprache“ von Julia Naji. Daraus stammen die folgenden Hinweise:

Hinweise für inklusive Sprache:

- Fachwörter vermeiden oder unmittelbar erklären.

- Bei vielen Fachwörtern bietet sich ein Glossar an.

- Pro Satz eine Idee kommunizieren.

- Kurze Sätze verwenden.

- Subjekt- Prädikat-Objekt-Folge einhalten.

- Nicht von einem geteilten Wissensstand der Anwesenden ausgehen.

- Umgangssprache, bildliche Sprache und Wortneuschöpfungen vermeiden.

- Aktiv statt Passiv verwenden.

- Keinen Konjunktiv verwenden.

Mehrsprachigkeit

Wichtig ist auch, bei der Erstellung von Texten, die Nutzung von automatischen Übersetzungs-Tools im Hinterkopf zu behalten, die voraussichtlich von den Adressat*innen zum Einsatz kommen. Neben den o.g. Hinweisen, sind hier insbesondere die folgenden Tipps zu beachten:

- Lieber duzen statt siezen, denn „Sie“ kann im Deutschen drei verschiedene Bedeutungen haben.

- Vorsicht bei Doppeldeutigkeit von Worten.

Wenn Sie einen Text mit Hilfe von Übersetzungstools direkt in verschiedene Fremdsprachen übersetzen lassen, lassen Sie Muttersprachler*innen gegenlesen, um Missverständnisse zu vermeiden, die durch die automatische Übersetzung immer passieren können.

Barrierearme sprache

„Barrierefreiheit“ im wörtlichen Sinne ist eine Utopie. Tatsächliche Barrierefreiheit für alle Nutzer*innengruppen wird sich häufig nicht realisieren lassen – gerade auch, weil sich die Anforderungen unterschiedlicher Nutzergruppen widersprechen. Z.B. wird gendergerechte Sprache aus Inklusionsgründen verwendet. Für Leichte Sprache wird Gendern im Handbuch einfache Sprache z.B. nicht empfohlen – da es für Menschen mit wenig Leseerfahrung, geringen Deutschkenntnissen oder für automatische Übersetzungstools eine Verständnisschwierigkeit darstellen kann. Daher sprechen wir oben von „barrierearm“.

Da Sie eine Kernzielgruppe entwickelt haben, empfiehlt sich, insbesondere für diese, den Prozess so barrierefrei wie möglich zu gestalten. Das ist die Nutzer*innengruppe, die Sie ins Zentrum Ihrer Aufmerksamkeit rücken!

Weiterführende Links

- Für detaillierte Erklärungen und Hintergründe zu den oben genannten Tipps sowie Beispielen und praktischen Übungen empfehlen wir einen Blick in das „Handbuch einfache Sprache“ von Julia Naji

- Glossar für diskriminierungssensible Sprache von Amnesty International

- Eine kurze Übersicht, mit konkreten Beispielen und „Do‘s & Don‘ts“ bietet das Regelwerk Leichte Sprache

- Für einen tieferen Einstieg, auch in die wissenschaftliche Auseinandersetzung, das „Handbuch barrierefreie Kommunikation“, z.B. ab S. 29 zu den unterschiedlichen Typen von sprachlichen Barrieren.

Neben der sprachlichen Komponente spielen für den Stil das Medium (Social Media oder Zeitung z.B.) und Gestaltung des Beitrags in demselben ebenfalls eine Rolle.

!

Um hier den Stil der jeweiligen Zielgruppe passend zu treffen, empfiehlt sich, die Zielgruppe selbst in den Prozess einzubeziehen!

Troubleshooting

Was mache ich, wenn trotz meiner Anstrenung meine gewählte Zielgruppe sich nicht beteiligt?

- Gehen Sie zurück zu Ihrer Persona/ Ihren Personas und schauen Sie sich noch einmal die Barrieren an. Empfehlung im Design Thinking: wenn ich an einem Schritt merke ich komme nicht weiter, gehe einen Schritt zurück.

- Strategie: aufsuchend – gehen Sie zu den Leuten, erwarten Sie nicht, dass sie zu Ihnen kommen.

- Strategie der vermittelnden – „intermediären“ – Ebene: zu welcher Person, welchem Verein, o.ä. könnte ich Kontakt aufnehmen, die/ der bereits in einem Kontakt zur Zielgruppe steht?

⟵

Werkstatt

Werkstatt

⟶